目次

〜「体質」「ストレス」のせいにしていませんか?分子栄養学が解き明かす、食欲不振の本当の原因〜

「たくさん食べてほしいのに、すぐに『お腹がいっぱい』と言う」

「食後に決まってお腹が張り、痛みを訴える」

お子さんのそんな姿を見て、小児科で相談した時、「機能性腹痛症」や「過敏性腸症候群」と診断され、「ストレスが原因ですね」「お腹が弱い体質なので、うまく付き合っていくしかありません」と言われた経験はありませんか?

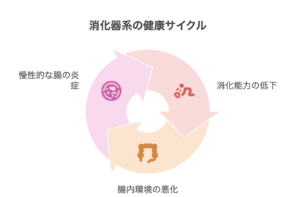

もちろん、心と体は密接に繋がっています。しかし、もしその不調の背景に、単なる「ストレス」や「体質」という言葉では片付けられない、目には見えない「慢性的な腸の炎症」が隠れているとしたら…?

この記事では、多くの方が見過ごしている「消化する力」という体の根本的な問題と、それが引き起こす「腸の炎症」について、ある実例を交えながら、その真実を解き明かしていきます。

✔️お子さんの食欲不振は、「わがまま」や「ストレス」だけでなく、栄養不足による「消化能力の低下が原因かもしれません。

✔️特に鉄やビタミンB群の不足は、食べ物を溶かす「胃酸」や「消化酵素」を作る力を弱めてしまいます。

✔️その結果、「リーキーガット」や「SIBO」といった「慢性的な腸の炎症」を引き起こし、腹痛やお腹の張りの根本原因となっている場合があります。

✔️回復への第一歩は、闇雲に食べさせることではなく、腸の炎症を鎮め、消化管をいたわることから始めるのが重要です。

この記事でお話しすることは、私にとって決して他人事ではありません。少し個人的な話になりますが、これからお話しするのは、高校生だった私の娘の身に、実際に起きた物語です。

これは、単なる一個人の体験談としてではなく、医師である私自身が、娘の不調に一人の父親として向き合う中で、分子栄養学の重要性を再認識するに至った「私自身の学びの記録」でもあります。

もちろん、これはあくまで一つの経験であり、全てのお子様に当てはまるものではありません。しかし、同じように原因不明の不調に悩むご家族にとって、何か一つでも光となる気づきがあればと願い、ここにその経緯を記します。

私の娘は、昔から食べるのが非常に遅く、食後には頻繁にお腹を痛がるため、食事そのものが憂鬱な時間になっていました。「なぜ普通に食べられないの?」という家族からの視線や、「運動不足だからだ」といった指摘も、彼女をさらに苦しめていました。

私たちは、彼女の「食べられない」原因が、本人の習慣や気持ちの問題だけではない可能性を考え、詳細な血液検査を行いました。結果は衝撃的なものでした。体内の鉄が極端に不足(重度の鉄欠乏)し、エネルギー代謝に必須のビタミンB群も枯渇していたのです。

これらは、単に「貧血」や「疲れやすさ」だけの問題ではありません。実は、私たちが食べたものを溶かす「胃酸」や、分解する「消化酵素」を作るために、鉄やビタミンB群は不可欠な“材料”なのです。

娘の体は、お肉などのタンパク質を分解するための“消化工場”はあっても、働くための“従業員(鉄やビタミンB群)”が足りず、生産ラインが完全にストップしていたのです。これでは、食べ物が入ってきても胃で分解されず、消化不良を起こして苦しくなるのは当然でした。

私たちは、まず鉄とビタミンB群の補充を慎重に開始し、スープやひき肉など、消化の良いタンパク質から少しずつ食事に取り入れていきました。すると、あるタイミングで、彼女の体に劇的な変化が訪れ始めたのです。

その変化は、食卓だけに留まりませんでした。

⚫︎食事と体格の変化:

・苦手で避けてきた焼き魚や焼き鳥を、「美味しい」と言って食べられるようになった。

・「お腹が空いた」と感じるようになり、以前では考えられなかった量の食事をあっという間に平らげるようになった。

・長年の悩みだった食後の腹痛の頻度が、明らかに減った。

・体重も、健康的に増えた。

⚫︎日常生活の変化:

・朝、すっきりと目覚められるようになり、夜もすっと寝付けるようになった。

・「疲れた」が口癖だったのが、一日を通して疲れにくくなった。

・できてしまったニキビや、小さな切り傷の治りが、驚くほど早くなった。

彼女のこの変化は、私に医師として、そして親として、非常に大切なことを改めて教えてくれました。

「食べられない」のは、「食べたくない」からではない。栄養不足によって「消化できない」状態にあり、体が本能的に食事を拒否していただけかもしれない、ということです。そして、その根本原因を解決すれば、体は食事だけでなく、睡眠、エネルギー、回復力といった、生きる力そのものを取り戻していくのです。

彼女の身に起きたことは、特別なことではなく、体の中で起こる、極めて論理的な反応です。

✔️胃酸の生産低下:

胃酸は、タンパク質を分解する最初の門番です。この強力な酸を作る過程で、鉄は不可欠な“部品”として働きます。鉄が不足すると、十分な胃酸が作れなくなり、お肉などを食べても胃の中で適切に分解されず、いつまでも胃もたれが続く「低胃酸」の状態になります。

✔️消化酵素の機能不全:

胃の次に食べ物を分解する、膵臓などから分泌される様々な「消化酵素」。これらの酵素が活発に働くためには、潤滑油のように機能する「補酵素」が必須です。その主役こそが、ビタミンB群なのです。ビタミンB群が不足すると、酵素全体の働きが鈍くなり、消化のプロセス全体が滞ってしまいます。

つまり、鉄とビタミンB群の不足は、消化の第一段階(胃酸)と第二段階(消化酵素)の両方に、深刻なブレーキをかけてしまうのです。

胃で十分に分解されなかった食べ物は、未消化のまま腸へと送られます。これが、「過敏性腸症候群」や「機能性腹痛」の症状の裏で起きている「慢性的な腸の炎症」の直接的な引き金となるのです。

この炎症は、主に2つの病態として現れます。

リーキーガット症候群(LGS):

未消化の大きな食べ物の塊は、腸の壁を傷つけ、細胞同士の結合を緩めてしまいます。その結果、腸壁に“隙間”ができ、そこから未消化物や毒素が体内に漏れ出してしまうのが「リーキーガット」です。体はこれを“異物”とみなし、免疫システムが過剰に反応することで、アトピー性皮膚炎や喘息といったアレルギー、原因不明の倦怠感などを引き起こします。

小腸内細菌増殖症(SIBO):

未消化物は、腸内にいる悪玉菌にとって格好の“エサ”になります。特に、本来は菌が少ない小腸で悪玉菌が異常に増殖してしまうのが「SIBO」です。増えすぎた菌がガスを大量に発生させ、食後のお腹の張り(膨満感)や、溜まったガスによる痛みの直接的な原因となります。これこそが、多くの「機能性腹痛」や「過敏性腸症候群」の症状の正体である可能性が非常に高いのです。

ここまで読むと、「何を食べさせれば…」と焦るかもしれません。しかし、回復への道筋はシンプルです。荒れてしまったお腹(消化管)の炎症を、まず休ませ、修復することから始めます。

1. 【守り】消化の良いものを選ぶ:

弱った胃腸に、いきなり食物繊維豊富な野菜や玄米を増やすのは逆効果なことも。まずは、タンパク質であれば骨から煮出したスープ(ボーンブロス)やポタージュ、消化しやすいひき肉、卵、豆腐などから試しましょう。

2. 【修復】腸の壁の“修復材料”を摂る:

腸粘膜の再生には、亜鉛、ビタミンA、ビタミンDなどの栄養素が不可欠です。これらの栄養素が豊富な食材を意識することが大切です。

実は、腸の壁を作っている細胞には、それ自体がエネルギー源として直接利用する“特別な栄養素”があります。例えば、特定のアミノ酸(グルタミンなど)は、腸の細胞が新しく生まれ変わるための、いわば「専用ガソリン」のような働きをします。

さらに、腸内環境が整ってくると、善玉菌が「酪酸(らくさん)」をはじめとする短鎖脂肪酸という素晴らしい物質を作り出してくれるようになります。これは、腸の細胞にとって極上の栄養源となり、腸全体のエネルギーを高め、炎症を抑えてくれるのです。

3. 【緊急手段】どうしても固形物がつらい時は

胃腸が弱りきっている場合、スープやひき肉といった固形物さえも負担になることがあります。そのような時は、一時的に、消化の必要がほとんどない医療用のプロテイン(ホエイプロテインなど)やアミノ酸を活用し、体を作る最低限の材料を補給することも有効な選択肢です。

ただし、プロテインやアミノ酸の種類・品質・摂取量は、お子さんの体の状態によって慎重に判断する必要があります。自己判断で開始するのではなく、必ず分子栄養学に詳しい医師に相談の上で、適切な指導を受けてください。

「栄養のことは色々調べて、もう十分にやっているつもりなのに…」。そう感じておられる保護者の方も、少なくないと思います。毎日お子さんのために食事を作り、心を砕いておられること、痛いほどよく分かります。

しかし、分子栄養学の視点で大切なのは、一般的な「良い食事」をすること以上に、今のお子さんの体にとって、何がどのくらい必要なのか、という『バランスの最適化』を図ることです。

その一人ひとり異なる最適バランスを見つけることで、これまで良かれと思って続けてきた努力が、驚くほどの大きな違いとなって表れることがある。その可能性を、ぜひ知っていただきたいと思います。

専門家への相談を考える前に、ご家庭でできることが一つだけあります。それは「食事と体調の日記」をつけてみることです。

難しく考える必要はありません。「何を食べた後にお腹が張るか」「どんな時に便秘になるか」といった簡単な記録が、お子さんの体の“声”を聞くための何よりの手がかりとなります。そしてそれは、将来的に医師に相談する際にも、非常に価値のある情報となるのです。

もし、あなたのお子さんが「食べるのが遅い」「すぐにお腹がいっぱいになる」、あるいは「機能性腹痛」や「過敏性腸症候群」と診断され、出口が見えないと感じているなら、ぜひ思い出してください。

その症状は、単なる習慣や気持ちの問題ではありません。あなたを困らせるための行動でもありません。

「今、食べ物が入ってきても、それを消化し、栄養にする力がありません」

という、生き延びるための、体からの最も正直で切実な“防御反応”なのです。

「お腹が弱い体質」や「ストレスのせい」という言葉の向こう側にある、「慢性的な腸の炎症」という根本的な原因を探り、そこにアプローチする道が、ここにあります。

最後に、私が日々の診療で常々感じていることをお伝えさせてください。

お子さんたちの不調を前にしたとき、それは決して「気持ちの問題」や「やる気のなさ」と一括りにできるものではない、ということです。栄養という土台が不安定なことで、その子が本来持っているはずのパフォーマンスが十分に発揮できず、非常にもったいない状態になっている可能性は、決して少なくありません。

私たちの役割は、ただ不調をなくすことだけではありません。お子さん一人ひとりが、心身ともに最も良い状態で、日々の学校生活(運動や勉学)や人生を最大限に楽しめるようにすること。その可能性に気づき、ご家族と一緒に伴走していくことこそが、お子さんのより良い未来につながると、私は信じています。

お子さんの長引く食欲不振や腹部症状の根本原因を、客観的なデータに基づいて一度しっかりと調べてみたいとお考えでしたら、分子栄養外来でご相談ください。

小森こどもクリニック 院長 小森 広嗣(こもり こうじ)

慶應義塾大学医学部を卒業後、東京都立小児総合医療センターなどで小児外科医として豊富な臨床経験を積む。現在は地域のかかりつけ医として、日々多くのご家族と向き合っている。日本小児外科学会認定の小児外科専門医・指導医、医学博士。

従来の治療に加え、分子整合栄養医学(オーソモレキュラー医学)に基づいた栄養アプローチを実践し、原因不明の不調に悩む子どもたちの根本治療に取り組んでいる。

「心と体の可能性を最大化することで、子供と家族と共に、『成長する感動と喜び』に満ちた人生を創造する。」ことを自身のビジョンとし、診療や情報発信を行っている。