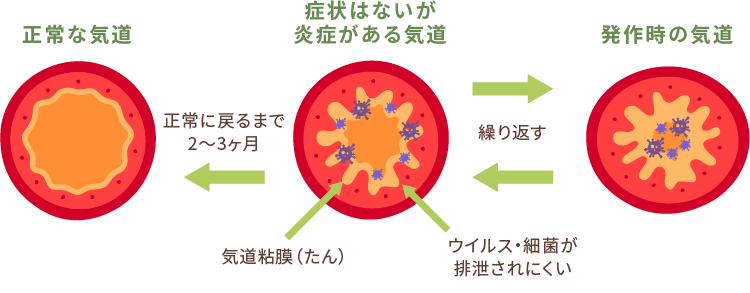

小児喘息は空気の通り道である気道に炎症が起こり、咳がひどく、ゼイゼイ息が苦しくなる発作を繰り返す病気です。ダニやハウスダスト、たばこの煙などによって、アレルギー反応が起こり、このアレルギー反応が繰り返されると、気道に慢性の炎症が起こり、ゼイゼイ、ヒューヒューなどの症状が起こります。これを喘息発作と言います。喘息は下記の状態を繰り返します。

小児喘息は、IgE関連喘息(アレルゲン誘発性喘息・アトピー喘息)と、非IgE関連喘息(ウイルス誘発性喘息など)に分類されます。

IgE関連喘息では、アレルギーに関連するもので、喘息の家族歴がある、本人にアトピー性皮膚炎がある、ダニなどの吸入アレルゲンに対して特異的IgE抗体が陽性の場合などに見られる喘息です。

非IgE関連喘息では、ウイルス感染、タバコ煙、冷気(寒暖差)などから引き起こされる場合で、反応性の喘鳴と考えられています。

どのタイプによっても、正しい治療を行えば、多くの人は喘息発作が起こらなくなると言われています。小児喘息には、幅広くタイプがあり、同じタイプでも、短期で改善する場合もあれば、長期間の治療が必要になる場合もあります。

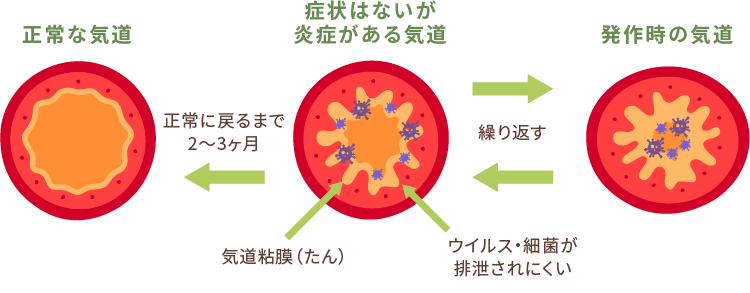

喘息はちょっとした刺激で発作が起こります。発作が起これば発作治療薬を使うと発作自体は治まりますが、気道には炎症が残ります。

症状はありませんがちょっとした刺激ですぐに発作が再発します。正常な気道になるまでには発作がない状態を2~3ヶ月続けなければなりません。そのためにきちんと“長期管理薬”を医師の指示どおり服用しましょう。

症状

次のような症状があるときは、たとえ軽い症状でも注意が必要です。

気になる症状がある時は、当院までご相談ください。

- 風邪の症状は治ったけど、ヒューヒュー、ゼイゼイする

- 咳が激しくて、夜眠ることができない

- 運動後に症状が現れる

- 寒暖の差で症状が現れる

- 疲れがたまると症状が現れる

- 風邪としての治療を受けているものの、なかなか咳が止まらない

小児喘息の診断

小児喘息の診断では、特別な検査(呼吸機能、採血、NO測定)が必須というわけではありません。

具体的には、ご家族からの、咳やゼイゼイの経過、これまでの治療歴、運動、アレルギー歴、家族歴、などの情報がとても大切であるということです。

診察では、聴診(胸の音を聴き)し、喘鳴があれば、吸入で改善するかどうか、酸素の数値(SpO2)が改善するか、治療に反応するか、などを総合的に判断します。

特に長引く咳で辛い場合には、診断より治療を優先したほうがよい場合もあります。

治療

小児喘息の治療は、発作が起こらないようにコントロールすることが目標です。このことを“長期管理”と言います。長期管理には主に薬物療法を行い、「喘息の発作を止める薬」と「喘息発作を予防する薬」を服用いただきます。

また、喘息の発作が起こらないようにコントロールするためには、アレルギーの原因物質であるアレルゲンを日々の生活から、取り除き発作を予防するだけでなく、喘息に負けない体力づくりも大切で、忍耐が必要です。

日常生活で気をつけるポイント

喘息の原因で一番多いのは家のホコリ・ハウスダスト(主成分はダニ)です。家のホコリ・ハウスダストを少なくすることは喘息のお子さんにとって大切なことです。カビでアレルギーの発作を起こすお子さんもいますので、部屋の換気はこまめに実施し、家の中のカビを少なくするように努力しましょう。

小児喘息の特徴

小児喘息の中には、気道感染による喘鳴(咳やゼイゼイ)、乳幼児の気道の構造的な問題(狭くて、弱い)からくる喘鳴(咳やゼイゼイ)など、真の喘息ではない喘息性疾患が混ざっています。

これは、気道感染による非喘息グループ(喘息ではない)、グレーゾーンの喘息グループ(喘息かどうかなんとも言えない)、真の喘息群(本物の喘息)まで幅広く存在しているということです。

治療時には、どのタイプかはっきりしない場合も多く、かといって診断を待っていると、症状は治らない、あるいは悪化する場合があります。

咳、ゼイゼイの程度に関わらず、まずは喘息の治療を行い、喘鳴(咳やゼイゼイ)をコントロールすることが大切だと考えています。

その上で、短期間で治療が終えられる(一過性の場合)か、長期間治療を続けたほうがよいのか、治療の経過を見ながら判断していきます。

小児の喘息(疑い)では、経過を見ながら診断や治療を判断していくことが必要だと考えています。

例えば、風邪だと思い、風邪薬をずっと内服しているのに、咳がなかなか治らない場合でも、喘息の治療を施したほうがよい場合もあります。

なかなか治らない咳があれば、一度当院にご相談ください。