目次

- 【小児外科医が解説】子どもの切れ痔(裂肛)、原因と正しい治し方|痛がる・出血は“隠れ便秘”のサイン?

- 第1章:もしかして裂肛(切れ痔)? – 正しい知識が、安心の第一歩

- 第2章:すべての原因は「硬い便」にあり – “痛みの悪循環”のメカニズムを断ち切る

- 第3章:治療方針の最重要分岐点 -「急性裂肛」か「慢性便秘由来」か

- 第4章:ご家庭でできること、そして専門医に託すべきこと

- 第5章:小児外科で行う専門的治療 – 根本原因にアプローチするということ

- 第6章:治療のゴールと「やめどき」- 親子で取り組む長期プロジェクト

- まとめ:医師として最後に伝えたい、3つの重要なこと

- おわりに – お子さんの未来のために、今できる最善の選択を

【小児外科医が解説】子どもの切れ痔(裂肛)、原因と正しい治し方|痛がる・出血は“隠れ便秘”のサイン?

はじめに – お子さんのおしりのSOS、その本当の意味

「おむつを替えていたら、血がついていて心臓が止まるかと思った」

「トイレに行くのを嫌がり、泣き叫んで抵抗するようになった」

「排便のたびに痛がり、見ているこちらも辛くなる」

大切なお子さんのおしりからの出血や、排便時のつらそうな様子に、今まさに胸を締め付けられるような思いで、この記事を読んでいらっしゃる保護者の方も少なくないでしょう。

その症状は、医学的には「裂肛(れっこう)」、いわゆる「切れ痔」かもしれません。

小児外科医として、まずお伝えしたい大切なことがあります。それは、お子さんの裂肛は、単なる「おしりの傷」ではないということです。

それは、お子さんの身体が発している、見過ごしてはならないSOSであり、その子の健やかな成長に関わる大切なサインなのです。

痛みを我慢させてしまうことで、排便そのものへの恐怖心が芽生え、かえって症状を悪化させ、慢性的な便秘へと移行してしまうケースは、臨床現場で数え切れないほど目にしてきました。

この記事は、そのような保護者の皆様の”検索の旅”を終わりにし、確かな情報に基づいて安心して行動できることを目的に執筆しました。

小児外科専門医としての私の臨床経験と、最新の医学的根拠(エビデンス)を統合し、裂肛と便秘の全体像、そしてその根本的な治療法について、網羅的かつ体系的に解説します。

この記事を通して、裂肛と便秘の全体像をご理解いただき、お子さんのために何をすべきか、判断するためのお手伝いができればと考えています。

治療の主役は、お子さんと、その一番の理解者であるご家族です。私たち医師の役割は、専門家として、正確な医学的情報と治療の見通しをお示しすることで、皆様が安心して治療の道のりを歩めるよう、すぐ隣で支え、励まし、共にゴールを目指す「伴走者」であると考えています。

この記事が、ご不安を抱える皆様にとって、安心して次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。

第1章:もしかして裂肛(切れ痔)? – 正しい知識が、安心の第一歩

まず、症状について正しく理解することから始めましょう。医学的な知識は、冷静な対応と根本解決への第一歩となります。

1.1. 裂肛(れっこう)の医学的定義とは

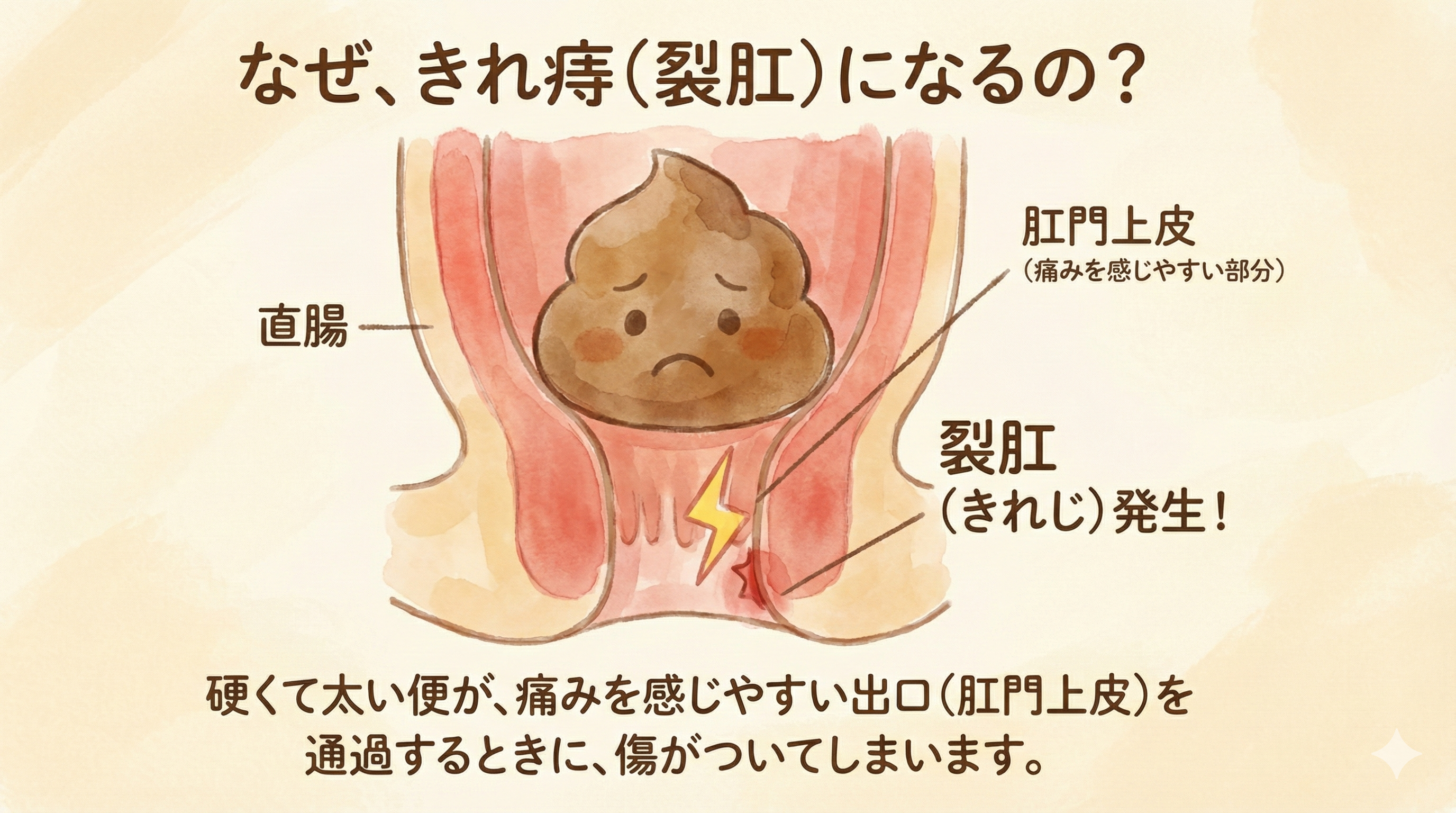

裂肛とは、その名の通り、肛門の出口付近の皮膚が裂けてしまう状態を指します。俗に「切れ痔」と呼ばれますが、医学的には「肛門上皮(こうもんじょうひ)」と呼ばれる部分にできる裂創(れっそう:きずのこと)を指します。

1.1.1. どこが、どのように切れているのか?(図解)

肛門は、便を体外に排出するための、非常に繊細かつ精巧な器官です。肛門の内側は直腸粘膜、外側は皮膚でできており、その境目を「歯状線(しじょうせん)」と呼びます。

裂肛は、この歯状線よりも外側、つまり出口に近い「肛門上皮」で発生します。この部分は、痛みを感じる神経が豊富に分布しているため、たとえ小さな傷であっても強い痛みを伴います。硬く太い便が、この繊細な出口を無理やり通過する際に、物理的に引き裂かれてしまうのです。

1.1.2. なぜ特定の場所にできやすいのか?

裂肛を診察すると、そのほとんどが肛門の後方(背中側、時計でいう6時の方向)、あるいは前方(お腹側、12時の方向)にできています。

この傾向は子どもから大人まで共通しており、解剖学的に肛門の後方部分は血流が比較的乏しく、物理的な力に対して最も切れやすい「ウィークポイント」となっているためです。

この「切れている場所」が、一般的な裂肛(正中線上の裂肛)の治療方針(薬を使うかなど)を大きく変えることはありません。

しかし、私たち専門医が部位を注意深く確認するのは、ごく稀にこれらの典型的な場所以外に裂肛ができた場合、その背景にクローン病などの別の疾患が隠れていないかを見極めるためです。その意味で、裂肛の部位は、時に重要な診断の手がかりとなります。

1.2. 家庭でできるチェックリスト:7つのサインを見逃さない

お子さんは、痛みや不快感を言葉でうまく表現できないことがあります。以下の7つのサインに一つでも当てはまる場合は、裂肛が隠れている可能性があります。注意深く観察してあげてください。

1. 排便時の痛みや恐怖

排便中に泣き叫ぶ、顔を真っ赤にして力む、体を硬直させる。

2. 排便を避ける行動

「トイレに行きたくない」と訴える。おしりをフリフリしたり、隅に隠れたりして便意を我慢するそぶりを見せる(“排便保留姿勢”と呼ばれます)。

3. 便への血液付着

硬い便の表面に、赤い絵の具をスーッと引いたよう線状の鮮血が付着している。

4. 拭いた紙への血液付着

おしりを拭いたトイレットペーパーや、おむつ替えシートに少量の鮮血が付着する。

5. 下着への血液付着

排便と関係なく、下着に少量の血が付いていることがある。

6. 硬い便

ウサギの糞のようにコロコロした便、あるいは太くて硬い便が出ている。

7. 視診でわかる傷

おしりの穴の周りを優しく広げて見ると、後方(6時方向)や前方(12時方向)に、赤く切れている部分が見えることがある。

1.3. 出血の量と色で見分ける、危険なサイン

保護者の皆様が最も心配されるのが「出血」でしょう。出血の状態を冷静に観察することは、緊急性を判断する上で非常に重要です。

多くの場合、心配の少ない出血

色: 鮮血(真っ赤な血)

量: 少量(便の表面や拭いた紙に付く程度)

状態: 便に混じっているのではなく、表面に付着している

これらは、出口に近い肛門上皮からの出血、つまり裂肛の典型的なサインであり、過度に心配する必要はありません。

【要注意】すぐに医療機関を受診すべき出血

色:暗赤色、イチゴジャムのような色、黒っぽいタール状の血

量:ポタポタ垂れる、便器の水が赤く染まるなど、明らかに量が多い

状態:便全体に血液が混じっている

随伴症状:腹痛、嘔吐、顔色が悪い、ぐったりしている

これらのサインは、裂肛ではなく、胃や腸といった、より奥の消化管からの出血(例えば、腸重積やメッケル憩室など)を示唆するものです。この場合は、夜間や休日であっても、ただちに医療機関を受診してください。

1.4. 裂肛と間違えやすい他の病気

ほとんどの場合は裂肛ですが、稀に他の病気が隠れていることもあります。 例えば、硬い便が原因で肛門周囲の皮膚がかぶれて赤くなる「便秘関連皮膚炎」や、非常に稀ではありますが、「炎症性腸疾患(クローン病など)」の初期症状として、治りにくい裂肛(難治性肛門病変)が現れることもあります。

これらの鑑別には専門的な診察が不可欠です。「ただの切れ痔」と自己判断せず、一度は専門家である医師に相談することが、お子さんの健康を守る上で最も確実な方法です。

第2章:すべての原因は「硬い便」にあり – “痛みの悪循環”のメカニズムを断ち切る

第1章では、裂肛の正体と見分け方について解説しました。では、なぜそもそも肛門が切れるほどの「硬い便」が出てしまうのでしょうか。この章では、その根本原因と、症状を長引かせる悪循環の仕組みを解き明かします。

2.1. なぜ、たまたま硬い便が出てしまうのか?

お子さんの腸は非常にデリケートです。普段は快便であっても、些細なきっかけで便が硬くなることは珍しくありません。

体調の変化:発熱や風邪などで食欲が落ち、体内の水分が失われると、便は硬くなります。

食事内容の変化: 旅行先で食事が変わったり、野菜や果物の摂取が少なかったりすると、便の質に影響します。

生活環境の変化:トイレトレーニングの開始、入園・入学、引っ越しなど、環境の変化によるストレスが腸の動きに影響することもあります。

これらは、どのお子さんにも起こりうることです。大切なのは、たまたま硬い便で肛門が切れてしまった「後」の対応です。ここで、症状を長引かせるか、すぐに回復できるかの分かれ道が決まります。

2.2. 排便を我慢させてしまう「恐怖と痛みの悪循環」

一度でも排便時に激しい痛みを経験すると、お子さんは「トイレ=痛い、怖い場所」と学習してしまいます。これが、裂肛を慢性化させる「恐怖と痛みの悪循環(Fear-Pain-Retention Cycle)」の始まりです。

【メカニズム解説】

1. 硬い便で肛門が切れる → 激しい痛み

2. 痛みを経験する → 排便への恐怖心が芽生える

3. 恐怖心から、便意を無意識に我慢するようになる(排便保留)

4. 我慢された便は、直腸に長く留まり、水分がさらに吸収されて、もっと硬く、太くなる

5. いよいよ我慢できずに出すとき、巨大で硬い便が再び肛門を傷つけ、以前にも増して激しい痛みを引き起こす

6. (2.に戻り、悪循環が強化される)

このサイクルに陥ると、お子さんは自分の意志とは関係なく、反射的に排便を我慢するようになってしまいます。こうなると、ご家庭での食事改善だけでこの悪循環を断ち切るのは、非常に困難になります。

2.3. なぜ、塗り薬だけでは治らないのか? – 問題の根源「隠れ便秘」

お子さんのおしりが切れて出血したとき、多くのご家庭では、まず市販薬や処方された塗り薬で、その傷を治そうと試みられることでしょう。それは、ごく自然な対応です。

しかし、「薬を塗って一旦良くなっても、またすぐに切れてしまう」という繰り返しに、頭を悩ませてはいないでしょうか。

なぜ、一生懸命ケアをしているのに、裂肛は繰り返すのか。

それは、アプローチするべき本当の問題を見誤っているからかもしれません。

2.3.1. 【私の臨床経験から】多くのご家庭が見落とす、本当の“敵”

切れ痔がなかなか治らないとご相談に来られるご家族のほとんどは、本当にお子さんのことを思い、熱心におしりのケアをされています。

しかし、診察でお話を伺うと、その関心の多くが「いかにして、この切れた“傷”を治すか」という一点に集中していることに気づかされます。

そして、その傷を繰り返し作り出している“便の硬さ”、さらにはその大元にある“便秘という体質”にまで、考えが及んでいないケースが非常に多いのです。

問題の本質は、目に見える「傷」ではありません。本当の“敵”は、その傷を繰り返し作り出している、直腸に潜む硬くて太い便、すなわち「隠れ便秘」なのです。

この「隠れ便秘」に気づけないまま、出口の傷だけに薬を塗り続けるのは、例えるなら、火事を起こしている火元を放置して、壁についたススだけを懸命に拭いているようなものです。ススを拭いても、火元が燃え続けている限り、またすぐに壁は汚れてしまいます。

2.3.2. 「毎日出ているのに便秘」の正体と、そのサイン

この「隠れ便秘」の厄介なところは、毎日排便があっても起こりうるという点です。

これは、直腸に溜まった硬い便の”栓”の周りを、後から来た柔らかい便がすり抜けて出てきているだけで、実は腸内には常に便が残っている(残便がある)状態です。

お子さんは「便が残っている感じがする」とは言えません。しかし、体はサインを出しています。ご家庭では、ぜひ以下の点に注目してみてください。

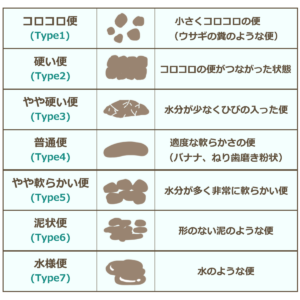

便の形状: 毎日出ていても、ウサギの糞のようにコロコロした便や、最初の部分だけが硬い便が混じっていませんか?

少量ずつの排便: 1日に何度も、少量ずつしか便が出ない。

下着の汚れ: 常に直腸に便が溜まっているため、便が少しずつ漏れ出て、下着が汚れることがある(遺糞症:いふんしょう)。

お腹の張り: なんとなくお腹がポッコリしている。

これらのサインこそが、「隠れ便秘」の存在を示唆しています。この根本原因にアプローチしない限り、裂肛とのいたちごっこは、残念ながら終わりません。

第3章:治療方針の最重要分岐点 -「急性裂肛」か「慢性便秘由来」か

ここが、この記事全体を通じて最も重要なポイントです。お子さんの裂肛が、どちらのタイプなのかを見極めることで、治療へのアプローチ、期間、そしてゴールが全く異なってきます。

3.1. この見極めが、治療期間とゴールを決定づける

私たちは、目の前の裂肛の傷だけを診ているわけではありません。その背景にある「便秘」という土壌の状態を丁寧に見極めています。なぜなら、原因が違えば、治療法も自ずと変わってくるからです。

3.2. タイプ①:短期決戦で治す「急性裂肛」

定義と典型的な経過

普段は便秘の傾向がなく、たまたま何らかの原因(風邪や食事の変化など)で一時的に硬い便が出て、肛門が切れてしまった状態です。

治療のゴール

「痛みのない排便」の環境を薬で作り、傷が完全に治るまでサポートすることが目的です。

便を柔らかくする薬を短期間使用し、痛みの悪循環を防ぎながら、肛門上皮の自然治癒を待ちます。通常、数週間から1ヶ月程度で傷はきれいに治り、治療は終了となります。

3.3. タイプ②:長期的な伴走が必要な「慢性便秘由来の裂肛」

定義と典型的な経過

前章で述べた「隠れ便秘」のように、慢性的な便秘体質が土台にあるケースです。この場合、裂肛はあくまで氷山の一角であり、水面下には「便を溜めやすい腸の動き」や「排便を我慢する習慣」という、より大きな問題が隠れています。

【私の臨床経験から】なかなか治らないご家庭が見落としている、生活習慣や気質のサイン

このタイプの背景には、お子さん一人ひとりの生活習慣や気質が深く関わっています。

食事の傾向:もともと食が細い、水分をあまり摂らない、野菜や海藻が苦手。

行動の癖: 遊びに夢中になると、便意を後回しにしてしまう。

性格・気質: 環境の変化に敏感で緊張しやすい、トイレを恥ずかしい場所と感じている。

これらの要因が複雑に絡み合い、慢性的な便秘の土壌を形成しているのです。

治療のゴール

この場合のゴールは、単に「裂肛の傷を治す」ことではありません。本当のゴールは「便秘そのものを治療し、痛みのないスムーズな排便リズムを体に再学習させること」です。

これは、目先の症状だけを追う対症療法ではなく、時間をかけて根本原因に働きかけるアプローチです。治療は長期戦となり、半年から、時には数年単位で薬と付き合いながら、専門家として私たちが「伴走者」として、じっくりと排便リズムを整えていく必要があります。

第4章:ご家庭でできること、そして専門医に託すべきこと

根本原因が「隠れ便秘」にあると理解した上で、ご家庭では何ができるのでしょうか。ここでは、すぐに始められるセルフケアと、その限界、そして専門医に助けを求めるべきタイミングについて解説します。

4.1. まずは試したい、家庭でのセルフケア

これらのケアは、あくまで急性期の応急処置や、慢性便秘治療の補助として有効なものです。

4.1.1. 食事療法:お子さんが食べやすい工夫と医学的根拠

便の材料となる食事の工夫は、便秘治療の基本の一つです。特に「食物繊維」が重要とされていますが、その効果と取り入れ方について、正確に理解しておきましょう。

食物繊維の医学的根拠(エビデンス)について

日本の『小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン』においても、食物繊維の摂取は推奨されています。ただし、現状では「食物繊維の摂取だけで便秘が治る」というほどの強い医学的根拠はまだ限定的とされています。

しかし、これは食物繊維が無意味だということでは決してありません。臨床経験上も、薬物療法で便が柔らかくなった状態で、適切な食物繊維を摂ることは、便の状態を良好に保ち、薬の量を減らしていく上で、大きな助けになると感じています。薬と食事は、便秘治療における車の両輪のような関係です。

子どもが食べやすい、身近な食材から始める工夫

「海藻」や「きのこ」が苦手なお子さんは多いでしょう。大切なのは、完璧を目指すのではなく、お子さんが好きなものに少しプラスする、という視点です。

食物繊維には、便をゲル状にして出しやすくする「水溶性」と、便のカサを増やして腸を刺激する「不溶性」があります。これらをバランス良く、以下のようにお子さんが食べ慣れた食材から試してみてはいかがでしょうか。

【水溶性食物繊維の例】

果物: バナナ(特に熟したもの)、りんご(すりおろしも可)、キウイフルーツ、みかん

野菜: 納豆、オクラ、アボカド、かぼちゃ

穀類: オートミール、もち麦(白米に少量混ぜて炊くと、食感もあまり変わりません)

その他: わかめ(お味噌汁やスープの具として少量から

【不溶性食物繊維の例】

芋類: さつまいも(焼き芋、ふかし芋、大学芋など、お子さんに人気のメニューが豊富です)

豆類:きな粉(ヨーグルトや牛乳に混ぜる)、コーン、枝豆

野菜: ブロッコリー、キャベツ

その他: ポップコーン(味付けの濃くないもの)、全粒粉を使ったパンやシリアル

例えば、「いつものヨーグルトに、きな粉と潰したバナナを加えてみる」「ハンバーグのタネに、細かく刻んだきのこやオートミールを少し混ぜ込んでみる」など、無理のない範囲で、生活に取り入れられる方法から試してみてください。

4.1.2. 生活習慣:排便リズムを作る

水分:

便秘の改善に水分摂取が必須という強い医学的根拠はありませんが、体が水分不足の状態では便も硬くなりやすくなります。「飲まないよりは飲んだ方が良い」という考え方で、ジュースなど糖分の多いものではなく、水やお茶を中心に、お子さんが嫌がらない範囲でこまめに水分を摂るよう心がけてみましょう。

トイレタイムの確保:

最も便意が起こりやすいのは「朝食後」です。毎朝、慌ただしくても5〜10分、お子さんが便座に座ってリラックスする時間を作りましょう。

適度な運動:

ウォーキングや遊びなど、体を動かすことは腸の動き(蠕動運動)を活発にします。お腹の「の」の字マッサージも有効です。

排便時の姿勢の工夫:

お子さんによっては、足台などを置いて足がしっかりとつくことで、腹圧をかけやすくなる場合があります。一方で、特に足台がなくても上手に排便できるお子さんもいます。これは個性や好みによるところも大きいので、お子さんと相談しながら、本人が一番力みやすいと感じる姿勢を探してあげると良いでしょう。

4.1.3. おしりの正しいスキンケア

優しく拭く:

排便後は、ゴシゴシこすらず、湿らせたおしりふきやシャワーで優しく洗い流し、柔らかいタオルで押さえるように水分を拭き取ります。

清潔と保湿:

清潔にした後は、ワセリンなどで保湿し、皮膚のバリア機能を保つことも大切です。

4.2. 受診を見極めるタイミング:このサインがあれば、すぐに相談を

セルフケアは大切ですが、それだけで解決しようとすることが、かえってお子さんを苦しめてしまう場合もあります。以下のサインが見られたら、自己判断で粘らず、専門医に相談してください。

・強い痛みで、排便時に泣き叫ぶ

・排便を恐れて、1日以上我慢してしまう

・出血を繰り返す、または出血量が多い

・ご紹介したセルフケアを1〜2週間試しても、症状が改善しない

・便秘薬(市販薬を含む)を使わないと排便できない状態になっている

・腹痛や食欲不振、嘔吐など、他の症状を伴う

4.3. 何科を受診すればよいか?

かかりつけの小児科: まずは、お子さんのことを日頃からよく知っている、かかりつけの先生に相談するのが第一歩です。

小児外科・便秘外来:なかなか治らない、便秘の治療を本格的に行いたい、という場合は、当院のような小児の便秘を専門とする小児外科医がいるクリニックや「便秘外来」を設置している医療機関への受診をお勧めします。専門的な知見から、根本的な治療計画を立てることができます。

第5章:小児外科で行う専門的治療 – 根本原因にアプローチするということ

クリニックでの治療は、単に塗り薬で傷を治す「対症療法」ではありません。私たちは、目先の症状だけを取り除くのではなく、その根本原因である「便秘」という体質そのものを、時間をかけてじっくりと改善していくことを治療のゴールとしています。これが、症状の再発を防ぎ、お子さんの長期的な健康につながる最も確実な道だと考えているからです。

5.1. 治療の二大原則:「痛みの除去」と「治癒の促進」

専門的治療の目的は、大きく分けて2つです。

1. 痛みのない排便環境を整えること: 薬の力で便を十分に柔らかくし、「トイレ=痛くない」という安心感をお子さんの中に育みます。

2. 肛門粘膜の治癒を促進させること: 柔らかい便が通過することで、切れた部分への負担がなくなり、傷の治りが早まります。

この「痛みのない排便」を続けることで、痛みの悪循環を断ち切り、肛門の傷はきれいに再生されます。

5.2. 【最重要】薬物治療への不安を希望に変える解説

5.2.1. なぜ「飲み薬」が治療の中心なのか? – 塗り薬の役割と限界

外来では、「おしりに塗るお薬で治せませんか?」「大人用のいぼ痔の薬は効きますか?」といったご質問を非常によく受けます。おしりが切れているのですから、まず塗り薬で治したい、と考えるのはごく自然なことです。

確かに、炎症を抑える塗り薬などは、一時的に痛みや出血を和らげる助けになります。その意味で、塗り薬によるケアも決して無駄ではありません。

しかし、思い出してください。問題の本質は、目に見える「傷」ではなく、その傷を繰り返し作り出す「硬い便」です。

「火事」に例えるなら、塗り薬は壁についたススを拭き取る行為です。これに対し、飲み薬(内服薬)は、火元に直接水をかける役割を果たします。火元を消さない限り、ススはまた付いてしまいます。これが、飲み薬が治療の中心である理由です。

(なお、長期間溜まった便の栓が非常に硬く、自力で出せない場合には、一時的にグリセリン浣腸などで強制的に排便を促し、まずは腸内をリセットすることもあります。しかし、これはあくまで緊急避難的な処置であり、日々の便を柔らかく保つ飲み薬の役割とは異なります。)

5.2.2. 便を柔らかくする薬(浸透圧性下剤)の正しい知識

治療の主役となるのは「浸透圧性下剤」と呼ばれる種類の薬です(一般名:酸化マグネシウム、マクロゴール製剤(商品名:モビコール®)など)。

作用の仕組み:

これらの薬は、腸で吸収されにくく、腸管内に留まって水分を引き寄せる性質があります。その水分が便に浸み込むことで、便が自然な力で柔らかく、出しやすい硬さになるのです。体への負担が少なく、非常に安全性の高い薬です。

ガイドラインでの推奨:

日本の小児科医が参照する『小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン』においても、これらの薬は第一選択薬として推奨されており、世界中の子どもたちの便秘治療で標準的に使われています。

「クセになる」は医学的誤解:

保護者の方が最も心配されるのが「クセになるのでは?」ということですが、これは大きな誤解です。浸透圧性下剤は、腸を無理やり動かす刺激性の下剤とは異なり、依存性や習慣性はありません。むしろ、硬い便を出し続けることの方が、腸の自然な動きを妨げ、便秘を悪化させる原因になります。

5.2.3. 専門医が行う、ミリ単位の繊細な量調整

薬の効果は、お子さんの体質や食事内容によって大きく変わります。「下痢で困らない程度、痛みがなくなるまで柔らかくする、最適な硬さの便(例えば、ブリストルType4がちょうどよい場合もあれば、時にType6でないと痛みが取れない場合もある)」を安定して作れるよう、私たちはその子に合わせたミリ単位・グラム単位の繊細な量調整を行っていきます。

5.3. 【医療哲学の統合】薬は「コントローラー」。親子で排便をマネジメントする感覚を

私たちは、この薬を単なる「下剤」とは考えていません。

それは、親子で「排便」という難しいゲームを攻略するための、頼れる「コントローラー」のようなものです。

このコントローラーをうまく使いこなすことで、お子さんは痛みのない快適な排便を経験し、「自分でもできる」という自信を取り戻していきます。私たち医師は、そのコントローラーの使い方を丁寧にレクチャーし、親子が自らの力で排便をマネジメントできるようになるまで、責任を持ってサポートします。

5.4. 治療経過の丁寧なモニタリング方法

治療を成功に導くためには、日々の排便状況を記録することが非常に重要です。「排便日誌」などを使い、以下の点を記録して、診察時にぜひお持ちください。

排便の有無と回数

・便の硬さ・形状(ブリストル便形状スケールを参考に)

・排便時の様子(スムーズだったか、痛がったかなど)

・服用した薬の量

この記録が、お子さんに最適な治療法を見つけるための、何より貴重な情報となります。

第6章:治療のゴールと「やめどき」- 親子で取り組む長期プロジェクト

専門的な治療を始めると、次なる疑問は「この治療は、いつまで続くのだろう?」ということでしょう。この章では、治療のゴールと、薬の「やめどき」という、非常に重要なテーマについてお話しします。

6.1. 「症状が消えた ≠ 治癒」- 自己判断による中断の危険性

薬物治療を始めると、多くの場合、比較的早い段階で出血や痛みといった症状は治まります。お子さんが痛がらなくなる姿を見て、保護者の方が「もう治っただろう」と自己判断で薬をやめてしまうケースが、残念ながら少なくありません。

しかし、これは治療がうまく行かなくなる最も大きな原因の一つです。

表面的な症状が消えても、それはあくまで薬の力で便が柔らかくなっているからに過ぎません。その背景にある「便を溜めやすい腸の環境」や「排便を我慢する癖」が改善したわけではないのです。この状態で薬をやめてしまえば、すぐに便は元の硬さに戻り、再び裂肛を繰り返し、痛みの悪循環に逆戻りしてしまいます。

6.2. 急性裂肛における、本当の「卒業」とは

第3章でお話しした「タイプ①:急性裂肛」の場合、治療は比較的短期間で終わります。この場合の「卒業」の目安は、以下の通りです。

1. 薬を使い、痛みのない排便を続けることで、肛門の傷が完全に治癒する。(医師が診察で判断します)

2. その後、薬を中止しても、安定して痛みのないスムーズな排便が維持できる。

傷が治った後も、医師の指示があるまでは薬を続けることが、再発を防ぐための鍵となります。

6.3. 慢性便秘治療における、半年~数年単位のロードマップ

一方、「タイプ②:慢性便秘由来の裂肛」の場合、治療の考え方は全く異なります。

この場合のゴールは「薬をやめること」ではありません。

本当のゴールは、「薬を適切に使いながらでも、安定して快適な排便リズムを体に定着させること」です。

これは、年単位の時間を要する、親子と医師の共同プロジェクトになります。

第1段階:安定期

薬の量を調整し、「毎日〜2日に1回、バナナ状の便がスルッと出る」状態を目指し、その状態を最低でも数ヶ月間、安定して維持します。

第2段階:減量期

安定期が十分に続いたら、医師の判断のもと、数ヶ月〜半年といった長いスパンをかけて、ごく少量ずつ薬を減らしていきます。焦りは禁物です。

第3段階:卒業

薬をゼロにしても、良好な排便習慣が維持できるようになったら、本当の「卒業」です。しかし、そこに至るまでには数年かかることも珍しくありませんし、体質によっては、少量の薬を長く続ける方が、お子さんにとって快適な場合もあります。

6.4. 【中心となるメッセージ】一喜一憂せず、正しい知識を武器に、専門家と伴走する意味

便秘治療は、日々の便の状態に一喜一憂しがちです。しかし、大切なのは、短期的な結果に心を揺さぶられることなく、正しい知識を武器に、腰を据えて取り組むことです。

お子さんの体質や成長、生活の変化に合わせて、治療内容は常に変化していきます。その時々で最適な判断を下し、親子を励ましながら、長い道のりを共に歩むのが、私たち専門家の役割です。どうか一人で悩まず、私たち「伴走者」を頼ってください。

まとめ:医師として最後に伝えたい、3つの重要なこと

ここまで非常に長い道のりでしたが、最後までお読みいただき、本当にありがとうございます。最後に、この記事でお伝えしたかった最も重要なポイントを、3つに絞って繰り返します。

1. 裂肛の「本当の敵」を見誤らないこと

「切れた傷」に注目し、塗り薬で治そうと考えるのは自然なことです。しかし、その傷を繰り返し作り出しているのは**「硬い便」**であり、その背景には**「隠れ便秘」**が潜んでいます。塗り薬でのケアも大切ですが、それ以上に**根本原因である便秘に目を向けること**が、解決への第一歩です。

2. 治療の主役は「飲み薬」であること

治療の鍵は、塗り薬だけでなく**「飲み薬」で便を柔らかく保ち、「痛みの悪循環」を断ち切ること**です。これらの薬は安全性が高く、クセになることもありません。(なお、便秘の程度によっては、一時的にグリセリン浣腸などを用いることもありますが、治療の主体はあくまで日々の飲み薬です。)

3. 治療は「専門家との共同プロジェクト」であること

特に便秘が背景にある場合、治療は長期戦になります。「症状が消えたから」と自己判断で薬をやめてしまうと、すぐに再発してしまいます。治療のゴール設定と「やめどき」の判断は、私たち専門家にお任せください。一喜一憂せず、腰を据えて、私たち「伴走者」と共にこのプロジェクトに取り組んでいきましょう。

お子さんの排便の問題は、その子の心と体の健やかな成長に直結する、非常に大切なテーマです。決して「たかが便秘」「たかが切れ痔」ではありません。この記事が、皆さんの不安を少しでも和らげ、お子さんのために正しい一歩を踏み出すための、確かな知識という武器になれば、これに勝る喜びはありません。

おわりに – お子さんの未来のために、今できる最善の選択を

痛みから解放され、毎日の排便が快適なものになることは、お子さんが心身ともに健やかに成長していくための、大切な土台となります。

一人で悩まず、この記事で得た知識を元に、私たち専門家と話をすることで、きっと具体的な解決への道筋が見えてくるはずです。

もし、お子さんの症状について少しでもご不安な点があれば、どうぞお気軽に当院へご相談ください。私たちはいつでも扉を開き、皆様の来院をお待ちしています。

【メディア掲載】VERY webで便秘の取材記事が公開されました

▼ VERY web 取材記事

「うちの子トイレでうんちができないんです」問題、どうすればいい?専門家がアドバイス|VERY

トイレトレーニング中に「うんちだけできない」というお悩みを持つママたちのリアルな声に、専門家の立場からアドバイスさせていただきました。

当院の便秘外来を受診希望の方は

こちらよりご予約ください

この記事の執筆・監修者

参考文献

日本小児栄養消化器肝臓学会, 日本小児消化管機能研究会 編. 小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン. 診断と治療社, 2013.