目次

「先生、便秘のお薬で出してもらったこの『酸化マグネシウム』ですが、牛乳と一緒に飲ませても大丈夫でしょうか?」

これは、私が日々の診療で、お子さんの便秘の相談に乗っている際に、保護者の方から非常によくいただく質問の一つです。毎日飲ませるお薬だからこそ、食事との飲み合わせは気になりますし、特に成長期のお子さんにとって牛乳や乳製品は大切な栄養源ですから、心配になるのは当然のことだと思います。

まず結論から、はっきりとお伝えしましょう。

酸化マグネシウムと牛乳やカルシウムを多く含む食品を一緒に飲んでも、お薬の効果自体が落ちることは基本的にありません。 どうぞご安心ください。

しかし、私が「基本的に」と少し含みを持たせたのには理由があります。

時々、「お薬をきちんと飲んでいるのに、どうも便が硬いままなんです…」というご相談を受けることがあります。実は、その原因が、薬の飲み合わせではなく「牛乳やカルシウムの摂り方」そのものにあるケースが少なくないのです。

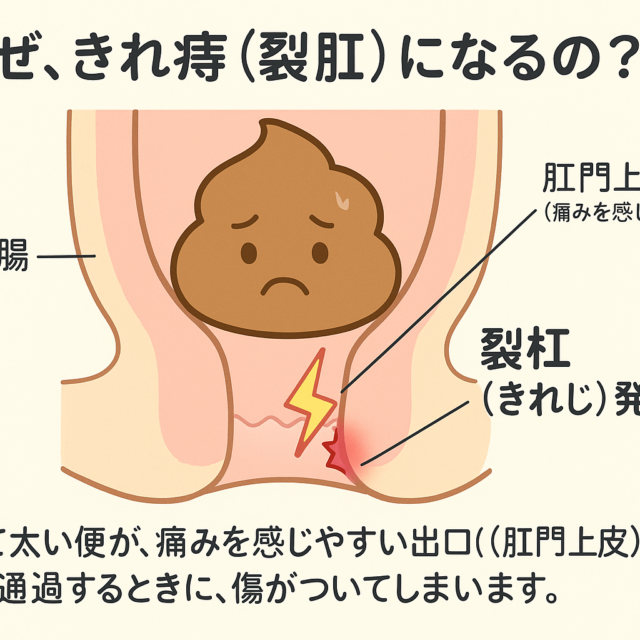

子どもの便秘治療は、ただ薬を飲めば解決する、という単純なものではありません。薬の働きを正しく理解し、日々の食事や栄養とどう付き合っていくか、という視点がとても大切になります。時に便秘は、外科的な処置が必要な「痔」や「直腸脱」といったつらい合併症を引き起こすこともあり、そうなる前にお薬と生活習慣でコントロールすることが、私たち小児外科医の重要な役割だと考えています。

この記事では、子どもの便秘治療を数多く経験してきた小児外科医の視点から、

・そもそも酸化マグネシウムは、どんな仕組みで便を出しやすくするのか

・なぜ、牛乳やカルシウムと一緒でも効果が落ちないのか

・それなのに、なぜ「牛乳やカルシウムの摂りすぎ」が便秘を悪化させることがあるのか

・体の中での、マグネシウムとカルシウムの深い関係性

といった疑問について、専門的な知識も交えながら、一つひとつ詳しく解説していきます。

薬への漠然とした不安を解消し、お子さんの便秘治療をより効果的に進めるためのヒントが、きっと見つかるはずです。ぜひ最後までお付き合いください。

そもそも「酸化マグネシウム」は、どんなお薬?

飲み合わせの話に入る前に、まずは酸化マグネシウムがどのようなお薬なのか、その正体と働きについて知っておくことが大切です。正しく理解することで、保護者の方の安心感も、治療の効果も、ぐっと高まります。

体に優しい「水分を集めるスポンジ」

酸化マグネシウムの働きを一言でたとえるなら、腸の中にある「水分を集めるスポンジ」

です。

専門的には『浸透圧性下剤(しんとうあつせいげざい)』という種類に分類されます。水分は、濃度の低い方から高い方へと自然に移動する性質があります。

酸化マグネシウムは、この性質を利用して腸の中で水分をぐんぐん引き寄せ、カチカチに硬くなった便に潤いを与えます。その結果、便が柔らかく、そして量のカサも増すことで、腸の壁が自然に刺激されて、つるんと排便しやすくなるのです。

このお薬が、子どもの便秘治療で最初に選ばれることが多いのには、主に2つの理由があります。

1. 安全性が非常に高いこと:体の中にほとんど吸収されず、腸の中だけで働いてくれるため、全身への影響が少ないのが特徴です。

2. 「クセに」なりにくいこと:腸を直接刺激して無理やり動かすタイプのお薬とは異なり、あくまで自然に近い形で排便を促すため、長期間使っても依存性がほとんどありません。

このように、体に優しく作用することから、酸化マグネシウムは小児の便秘治療における、いわば「王道」のお薬と言えるでしょう。

小森こどもクリニックの考え方

ここで、私たちのクリニックが便秘治療において最も大切にしている考え方をお伝えしたいと思います。

便秘治療の本当のゴールは、目の前のカチカチの便を出すことではありません。

本当のゴールとは、『痛みのないスムーズな排便』を繰り返し体験することで体に学習させ、正しい排便のリズムをしっかりと記憶させてあげることです。

子どもの便秘で最も避けたいのは、「硬い便を出すときの痛み」です。一度でも痛くてつらい思いをすると、お子さんは排便を「怖いこと」だと感じ、無意識に我慢するようになります。その結果、さらに便が腸に溜まって硬くなる…という『負のスパイラル』に陥ってしまいがちです。

この悪循環を断ち切るために、酸化マグネシウムは頼れる「サポーター」のような役割を果たしてくれます。お子さん自身の力だけではまだ難しい「痛みのない、スムーズな排便」を、お薬がそっと後押しし、成功体験を積み重ねるお手伝いをするのです。

こうして心地よい排便を何度も経験し、体が正しいリズムをしっかりと「学習」できたと判断できたなら、そこから焦らず、ゆっくりとお薬を減らしていきます。この『学習』と『卒業』のプロセスを踏んでいくことこそが、便秘を根本的に解決するための大切なステップだと、当院では考えています。

本題:酸化マグネシウムと牛乳・カルシウムの気になる関係

ここからが、今回の記事の核心部分です。第1章で学んだ酸化マグネシウムの働きを思い出しながら読み進めていただくと、より深くご理解いただけるかと思います。

【効果は?】一緒に飲んでも大丈夫な理由

冒頭でもお伝えした通り、酸化マグネシウムは、牛乳やカルシウムを含む食品と一緒に摂っても、その効果が落ちることは基本的にありません。

なぜなら、酸化マグネシウムの主な仕事は、第1章でお話ししたように、腸の中で「水分を集める」という物理的なものだからです。お薬の成分が体内に吸収されて効果を発揮するタイプの薬とは異なり、腸管内でスポンジのように水分を引き寄せる働きは、牛乳やカルシウムによって邪魔されることはないのです。

(時々、「ミルクマグネシア」という言葉があるため、牛乳(ミルク)と関係があると誤解されている方もいらっしゃいますが、これは水酸化マグネシウムという成分の液体薬が白く濁って牛乳のように見えることから付いた名称であり、実際の牛乳との飲み合わせとは無関係です。)

【注意点】「薬が効かない」と感じる原因は、カルシウムの“量”かもしれませ

さて、ここからが非常に大切なポイントです。「薬の効果は落ちないのに、なぜ注意が必要なの?」と疑問に思われるかもしれません。その答えは、カルシウムという栄養素そのものが持つ性質にあります。

実は、カルシウムには、腸の動き(ぜん動運動)を少し緩やかにする働きがあるのです。カルシウムは、筋肉が収縮する際に重要な役割を担うミネラルですが、過剰に摂取すると、腸の筋肉の動きにも影響を与え、結果として便が腸内を通過するスピードが遅くなることがあります。

つまり、酸化マグネシウムがせっかく便を柔らかくしてくれても、過剰なカルシウムによって腸の動き自体が鈍くなってしまうと、便がスムーズに押し出されず、結果として「お薬が効いていない」ように感じてしまうのです。

お子さんの成長にカルシウムは不可欠ですが、「良かれと思って」牛乳を1日に1リットル以上飲ませていたり、乳製品をたくさん食べさせた上に、さらにカルシウム入りの食品を追加したり…といった状況では、この影響が顕著に出る可能性があります。

【専門医の視点】医師が常に気を配っていること

私たちは、酸化マグネシウムを処方する際に、ただ漫然と出し続けることはしません。特に、腎臓の機能がまだ発達途上にある小さなお子さんや、もともと腎臓に疾患があるお子さんの場合は、ミネラルのバランスに細心の注意を払っています。

酸化マグネシウムもカルシウムも、体に必要なミネラルですが、過剰になれば腎臓が尿として排出し、体内のバランスを絶妙に保ってくれます。このバランスが崩れることは非常にまれですが、ゼロではありません。だからこそ、私たちは定期的にお子さんの状態を診察し、お薬の量が適切かどうかを常に判断しています。

では、ごくわずかに吸収されるマグネシウムは、体の中でどのような影響を与えているのでしょうか。次の章でさらに詳しく見ていきましょう。

分子栄養学的な視点:マグネシウムとカルシウムの「チームワーク」と「ライバル関係」

この章では、もう少し視点をミクロにして、体の中でのマグネシウムとカルシウムの関係性、そして酸化マグネシウムが体全体にどう影響しうるのかを「分子栄養学」の観点から掘り下げていきます。

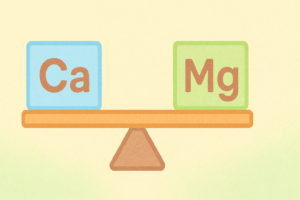

体の中の“シーソー”:カルシウムとマグネシウムの拮抗(きっこう)作用

私たちの体の中で、カルシウムとマグネシウムは、まるでシーソーの両端に乗るパートナーのような関係にあります。専門的にはこれを『拮抗作用』と呼び、互いにバランスを取り合うことで、私たちの生命活動を支えています。

具体的には、

カルシウム(Ca):神経を興奮させ、筋肉を収縮させる(アクセル役)

マグネシウム(Mg):神経の興奮を鎮め、筋肉を弛緩させる(ブレーキ役)

という正反対の働きを担っています。心臓が規則正しく拍動するのも、手足を滑らかに動かせるのも、この2つのミネラルが絶妙なチームワークを発揮しているおかげなのです。この作用は医学的に広く確立された事実で、マグネシウムは「天然のカルシウム拮抗薬」とも呼ばれています。

吸収されることのメリット:心と体をリラックスさせるマグネシウム

「酸化マグネシウムは、ほとんど吸収されない」と説明しましたが、ごく一部、数%程度は体内に吸収されます。実は、このわずかな吸収が、嬉しい副産物をもたらしてくれる可能性があります。

吸収されたマグネシウムは、血液に乗って全身を巡り、先ほどの「ブレーキ役」として働いてくれます。筋肉の緊張を和らげたり、神経の高ぶりを鎮めたりといった作用が期待できるため、保護者の方から「なんだか子どもの寝つきが良くなった気がします」といったお声をいただくこともあります。

デメリットと注意点:「高マグネシウム血症」は心配すべき?

では、吸収されることのデメリットはないのでしょうか。具体的には『高マグネシウム血症』のリスクです。

この点については、結論をはっきり申し上げます。

小児科医の処方通りに酸化マグネシウムを服用している限り、高マグネシウム血症を心配する必要はまずありません。

理由は非常に明快です。

1. 吸収率が極めて低い:便を柔らかくするのに十分な量を飲んでも、体内に吸収される量はごくわずかです。

2. 腎臓が優秀な調整役だから:健康な腎臓は、血中のマグネシウムが少しでも増えそうになると、敏感に察知して速やかに尿として排出し、体を守ってくれます。

このリスクが現実的になるのは、「重い腎臓の病気がある場合」など、極めて限定的な状況に限られます。私たちが処方量を適切に管理しているのは、こうした体の仕組みを理解した上で、安全を確保するためです。

外来での“あるある”質問コーナー(Q&A)

最後に、日々の診療でよくいただく、より実践的な質問にお答えします。

Q1. ヨーグルトやチーズも、摂りすぎると便秘に影響しますか?

A1. はい、影響する可能性があります。大切なのは、個別の食品ではなく、1日に摂取する「カルシウムの総量」です。牛乳、ヨーグルト、チーズなど、カルシウムを多く含む食品の摂取源が重なると、知らず知らずのうちに総量が多くなり、便秘に影響することがあります。キーワードは「バランス」です。

Q2. 酸化マグネシウムは、いつ飲むのが一番効果的ですか?

A2.いつ飲んでも効果に大きな差はありません。それよりも、「飲み忘れなく、毎日きちんと続けること」が最も重要です。便秘治療は、安定した便の柔らかさを保つことが「学習」の鍵です。「朝ごはんの後」など、生活のルーティンに組み込んで、続けやすいリズムを見つけてみてください。

Q3. 子どもが牛乳好きで、つい飲みすぎてしまいます。どうすれば良いですか?

A3.よく分かります。好きなものを無理やり取り上げるのは避けたいですよね。いくつかの工夫を試してみてはいかがでしょうか。

「喉が渇いたら牛乳」の習慣を見直す:水分補給はお水やお茶にし、牛乳は食事やおやつの時間に「コップ1杯」などと決めてみましょう。

コップを小さくしてみる:満足感を保ちながら、自然と摂取量を減らせます。

水分補給を意識する:酸化マグネシウムの効果を高めるためにも、牛乳とは別に、日中の水分摂取(特にお水)がしっかりできているかを確認してみてください。

まとめ:便秘治療は、薬と食事、生活習慣のチームプレーです

ここまで、酸化マグネシウムと食事の関係について解説してきました。最後に、最も大切なポイントをもう一度振り返りましょう。

酸化マグネシウムと牛乳・カルシウムは一緒に飲んでもOKです。薬の効果は落ちません。

・ 注意すべきはカルシウムの「総量」。摂りすぎると腸の動きが緩やかになることがあります。

・体の中では、カルシウム(アクセル役)とマグネシウム(ブレーキ役)がバランスを取り合っています。

・医師の管理下で適切に使えば、「高マグネシウム血症」の心配はまず不要です。

さて、この記事の最後に、私が最も大切にしているメッセージをお伝えさせてください。

それは、マグネシウムやカルシウム、あるいは他のどんな食事も、単純に「良い・悪い」で判断できるものではない、ということです。お子さんの成長に不可欠な栄養素も、多すぎても少なすぎても、あるいはその時の体調との兼ね合いで、全体のバランスを崩す原因になり得ます。

だからこそ、子どもの便秘治療は、お薬、食事、そして生活習慣の「チームプレー」なのです。酸化マグネシウムという頼れる「サポーター」を使いながら、その時々のお子さんの状態に合わせて全体のバランスを整え、安全に治療を進めていく。これこそが、私たちが目指す医療です。そのための土台として、日々の食生活や十分な水分補給が不可欠になります。

私たちの役割は、単にお薬を処方することだけではありません。お子さん一人ひとりの状態に合わせてお薬の量を調整し、日々の食事や生活の中で保護者の方が抱えるささいな疑問や不安に寄り添い、この長い道のりを共に歩む「伴走者」でありたいと考えています。

「こんなこと、聞いてもいいのかな?」などと、決してためらわないでください。お子さんの便秘について、何か少しでも気になることがあれば、どうぞ安心して、いつでも私たちにご相談ください。

【メディア掲載】VERY webで便秘の取材記事が公開されました

▼ VERY web 取材記事

「うちの子トイレでうんちができないんです」問題、どうすればいい?専門家がアドバイス|VERY

トイレトレーニング中に「うんちだけできない」というお悩みを持つママたちのリアルな声に、専門家の立場からアドバイスさせていただきました。

当院の便秘外来を受診希望の方は

こちらよりご予約ください

この記事の執筆・監修者

小森こどもクリニック 院長 小森 広嗣(こもり こうじ)

慶應義塾大学医学部を卒業後、東京都立小児総合医療センターなどで小児外科医として豊富な臨床経験を積む。現在は地域のかかりつけ医として、日々多くのご家族と向き合っている。日本小児外科学会認定の小児外科専門医・指導医、医学博士。 「成長の感動や喜びをお子さん・ご家族と分か-ち合い、楽しく安心して子育てができる社会を創る」ことを自身のビジョンとし、診療や情報発信を行っている。