目次

お子さんの「出ない」苦しみ、そしてそれを見守るご家族の不安。

子どもの便秘は、多くのご家庭が直面するありふれた問題でありながら、その原因や対処法については誤解も少なくありません。便秘を放置することは、お子さんの身体的・心理的な負担を増大させ、「排便=痛い・怖い」という負のスパイラルに陥らせる危険性もはらんでいます。

この記事では、小児外科を専門とする医師が、子どもの便秘の正しい知識(定義、原因)、ご家庭で今日から始められる具体的なケア(食事・生活習慣)、そして医療機関での専門的な治療に至るまで、最新の医学的知見と豊富な臨床経験に基づき、網羅的かつ丁寧に解説します。

この記事が、お子さんの健やかな排便習慣を取り戻し、ご家族が安心して子育てに向き合うための一助となることを心から願っています。

はじめに:お子さんの便秘、一人で悩んでいませんか?

お子さんがお腹を抱えて苦しそうにしている姿、トイレで泣きながらいきむ姿を見るのは、ご家族にとって本当につらいものだと思います。「うちの子、もしかして便秘なのかな?」「何日くらい出ていないと病院に行くべきなんだろう?」「食事で気をつけることは?」――。お子さんの「出ない」苦しみを見守りながら、多くの疑問や不安が頭をよぎり、一人で悩みを抱え込んでしまっている方も少なくないのではないでしょうか。

子どもの便秘は、非常に多くのご家庭が経験する、ありふれた問題です。しかし、「そのうち出るだろう」と軽く考えてしまったり、反対に「何とかしてあげたい」という思いから様々な情報を試しては、かえってお子さんの負担を増やしてしまったりと、その対応については誤解も少なくないのが現状だと、日々の診療で感じています。

この記事は、そんな便秘に悩むお子さんと、そのご家族のために書きました。

私たちの目的は、単に便秘の知識を並べることではありません。この記事を、皆さまにとって信頼できる相談相手のように感じていただき、お子さんの便秘に対する正しい知識と具体的な対処法を知ることで、まずはご家族の不安を和げることです。そして、ご家庭でできることから専門的な治療に至るまで、今とるべき最適な選択肢を見つけるための「地図」として役立てていただくことを目指しています。

私は、子ども医療の専門病院である東京都立小児総合医療センターで長年、小児外科医として特に複雑な病態を持つお子さんの治療を経験し、現在はここ小森こどもクリニックで、地域に暮らす多様な便秘のお子さんたちと日々向き合っています。専門施設での重症例から、地域のかかりつけ医として拝見する日常的な便秘までの経験を通し、現在は、当院では年間でのべ約5000人のお子さんを診察する中で、一般的な便秘はもちろん、その背景に隠れているかもしれない稀な疾患まで見通す視点を培ってきました。

私たちのクリニックが最も大切にしているのは、ご家族の「伴走者」でありたい、という想いです。便秘治療は、時に根気が必要です。私たちは、医学的な専門知識をもって治療の道筋を示すだけでなく、ご家庭での日々の工夫や悩み、時には「うまくいかない」という気持ちにも寄り添いながら、お子さんが笑顔でトイレに行けるようになるその日まで、皆さまと一緒に歩んでいきたいと考えています。

この記事が、皆さまの長い検索の旅を終わらせ、お子さんの健やかな毎日を取り戻すための、確かな第一歩となることを心から願っています。

第1章:そもそも「子どもの便秘」とは?- 正しい定義と見極めのサイン

「うちの子、3日出ていないけど便秘?」「毎日出ているから大丈夫だよね?」

外来で最もよく聞かれる質問の一つが、この「便秘の判断基準」に関するものです。多くのご家族が、排便の「回数」だけで便秘かどうかを判断しようとされていますが、実はそれだけでは十分ではありません。

この章では、まず「子どもの便秘」の正しい定義を理解し、ご家庭でお子さんの状態を的確に見極めるためのサインについて、詳しく解説していきます。

1.1. 便秘の医学的な定義

私たち小児科医が「便秘症」を診断する際には、国際的に用いられている「RomeⅣ分類」という診断基準を参考にします。これは、単に「排便回数が少ない」ことだけでなく、排便に伴う様々な症状を総合的に評価するものです。

すべてを覚える必要はありませんが、「便秘は、回数だけでなく“状態”で判断する病気である」ということを知っていただくことが非常に重要です。

具体的には、以下の項目のうち2つ以上が1ヶ月以上続いている場合に、「慢性便秘症」と診断されることがあります。

✔️ 週に2回以下の排便

✔️ トイレで排便を我慢するような行動

✔️ 痛みを伴う、または硬い便が出る

✔️ 直腸に大きな便の塊がある

✔️ トイレが詰まるほど大きな便が出る

✔️ (トイレトレーニング完了後)週に1回以上の便失禁(便が漏れること)

難しい言葉が並んでいますが、ポイントは「出すときに苦痛があるか」「便を溜め込んでいる様子はないか」という点にあると考えています。

1.2. 「何日出ていないか」より大切なこと

それでは、排便回数は気にしなくても良いのでしょうか?いいえ、回数ももちろん大切な目安の一つです。しかし、それ以上に注目していただきたいのが、お子さん自身の様子と排便QOLです。

年齢ごとの排便回数の目安はありますが、個人差が非常に大きいものです。

⚫︎生児期: 1日に10回以上出る子もいれば、母乳栄養のお子さんでは1週間に1回ということもあります。

⚫︎乳幼児期: 1日1~2回程度が一般的です。

⚫︎幼児期以降: 1日1回~2日に1回程度に落ち着いてきます。

ここで強調したいのは、たとえ毎日排便があっても、そのたびに泣いていたり、顔を真っ赤にして苦しそうにいきんでいたり、また、便が硬く出すのに苦労している様子であれば、それは「便秘」の状態と言えるでしょう。

反対に、3日に1回の排便でも、あるいは便がウサギの糞のようにコロコロしていても、お子さんが特に苦しむ様子なく、スルッとスムーズに出せているなら、それはその子のペースであり、過度に心配する必要はないかもしれません。

「何日出ていないか」という数字だけに一喜一憂するのではなく、お子さんの排便時の様子を総合的に観察することが、本当の便秘のサインを見逃さないために最も大切なことなのです。

1.3. 家庭でできる便秘の見極めチェックリスト

「うちの子は、どうなんだろう?」と感じたら、ぜひ以下の項目でお子さんの様子をチェックしてみてください。これは、診察の際にも私たちが必ず確認するポイントです。

【お子さんの便秘 見極めチェックリスト】

□ 排便のときに痛がったり、泣いたりする

□ 顔を真っ赤にして、苦しそうにいきんでいる

□ 便がウサギの糞のようにコロコロと硬い

□ 便が太くて硬く、出すのが大変そう

□ トイレに行くのを嫌がったり、便意を我慢するようなそぶりを見せる(足を交差させる、物陰に隠れるなど)

□ お腹が張っていて、触るとポンポンと硬い感じがする

□ 食欲が落ちている、またはムラがある

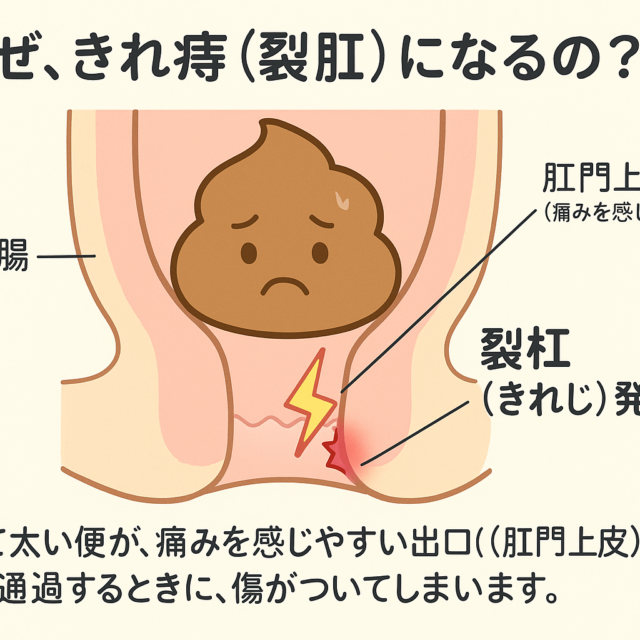

□ 便の表面や、拭いた紙に血がつくことがある(切れ痔)

□ (トイレトレーニング完了後)時々、下着に少量の軟らかい便が漏れている

いかがでしたでしょうか。

もし一つでも当てはまる項目があれば、お子さんは便秘のサインを出している可能性があります。回数だけでなく、こうした具体的なサインに気づいてあげることが、早期の適切な対応につながります。

第2章:なぜ?子どもの便秘を引き起こす原因を年齢別に徹底解剖する

お子さんの便秘のサインに気づいたら、次に気になるのは「どうして便秘になってしまったのだろう?」という原因ではないでしょうか。子どもの便秘の原因は一つではなく、年齢や発達段階によってその特徴が大きく異なります。

この章では、便秘を引き起こす主な原因を「乳幼児期」と「幼児期~学童期」の2つのステージに分けて、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

2.1.【乳幼児期(0歳~1歳頃)】主な原因と特徴

まだ言葉で不快感を伝えられないこの時期の便秘は、日々の身体的な変化が大きく影響します。

✔️哺乳・食事の変化

母乳からミルクへの変更、あるいはその逆、そして離乳食の開始といった食事内容の変化は、腸内環境に大きな影響を与えます。特に離乳食が始まると、母乳やミルクといった水分中心の食事から固形物へと移行するため、便が硬くなりやすい傾向があります。

✔️身体機能の未熟さ

赤ちゃんは、排便に必要な腹筋の力がまだ弱く、うまく「いきむ」ことができません。また、腸の動きも未熟で、便をスムーズに送り出す力が弱いことも一因です。

✔️【小児外科医の視点】注意すべき先天性疾患のサイン

頻度は非常に稀ですが、生まれつき腸の神経などに問題があり、頑固な便秘を引き起こす病気が隠れていることがあります。代表的なものにヒルシュスプルング病などがあり、これは専門的な診断と治療が必要です。もし、「生まれてから24時間以内に最初の便(胎便)が出なかった」「お腹が常にパンパンに張っている」「体重がなかなか増えない」「便秘と同時に嘔吐を繰り返す」といったサインが見られる場合は、かかりつけ医に相談することが重要です。

2.2.【幼児期~学童期(2歳~小学生)】複雑化する原因

自分で歩き、話し、社会生活が始まるこの時期になると、便秘の原因はより複雑に絡み合ってきます。

✔️食生活の変化

お菓子やジュースを好むようになり、野菜や海藻類といった食物繊維が豊富な食べ物を避けるなど、食生活の偏りが便秘の大きな原因となります。また、遊びに夢中になって水分補給を忘れがちになることも、便が硬くなる一因です。

✔️生活習慣の影響

外遊びの機会が減り、室内で過ごす時間が増えることによる運動不足は、腸のぜん動運動(便を押し出す動き)を鈍らせてしまいます。

✔️心理的・環境的要因

これがこの時期の便秘で非常に大きな要因となります。

⚫︎トイレトレーニングのプレッシャー:

「早くオムツを卒業しなきゃ」というご家族の焦りが、お子さんにとってプレッシャーとなり、トイレで排便すること自体に苦手意識を持ってしまうことがあります。

⚫︎集団生活でのトイレ我慢:

保育園や幼稚園、学校などで、「恥ずかしい」「遊びを中断したくない」といった理由から便意を我慢してしまう子は少なくありません。この「我慢」が習慣化すると、直腸のセンサーが鈍くなり、便意を感じにくい体になってしまいます。

⚫︎生活環境の変化:

入園や入学、引っ越し、弟や妹の誕生といった環境の変化が、お子さんにとって知らず知らずのうちにストレスとなり、便秘を悪化させることがあります。

このように、お子さんの成長とともに行動範囲が広がり、社会と関わるようになることで、便秘の原因は身体的なものだけでなく、食事、生活習慣、そして心理的な要因が複雑に絡み合ってきます。原因を一つに特定するのではなく、お子さんの生活全体を見渡してあげることが、解決の糸口を見つける鍵となります。

第3章:便秘が子どもに与える深刻な影響 – 放置が招く「負のスパイラル」とは

子どもの便秘は、「そのうち治るだろう」と軽く考えられがちですが、放置してしまうとお子さんの心と体に深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に、一度こじらせてしまうと、抜け出すのが難しい「負のスパイラル」に陥ってしまうことが、便秘治療を困難にする最大の要因です。

この章では、便秘を放置することで何が起こるのか、その具体的なメカニズムとリスクについて解説します。

3.1. 便秘の悪循環(負のスパイラル)のメカニズム

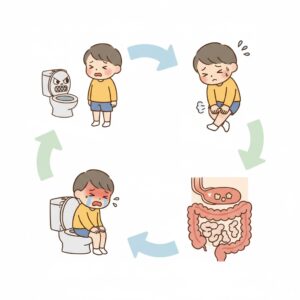

子どもの便秘で最も恐ろしいのが、この「負のスパイラル」です。一度このサイクルにはまると、自力で抜け出すのは非常に難しくなります。

1. 我慢する:トイレを我慢したり、排便が滞ったりすると、便は腸の中に留まります。

2. 便が硬く大きくなる:腸は便の水分を吸収し続けるため、留まった便はどんどん硬く、そして大きくなります。

3. 排便時に強い痛みを伴う:硬く大きな便を無理やり出そうとすると、肛門が切れて強い痛みを伴います。

4. 排便が怖くなる:一度でも「うんち=痛いもの」という経験をすると、お子さんは排便そのものに恐怖心を抱くようになります。

5. さらに我慢する:痛みと恐怖から、お子さんは無意識に便意を我慢するようになります。

そして、また①に戻り、サイクルはどんどん悪化していきます。

私はこの状態を、『火事とスス』の比喩でご家族に説明しています。

便秘は、いわばお家の中で起きた「ボヤ(小さな火事)」のようなものです。すぐに消し止めれば大事には至りません。しかし、放置して火事が大きくなると、鎮火しても壁や天井には「スス」がたくさん残ってしまいます。この「スス(腸の中に溜まった硬い便や、伸びてしまった腸)」を掃除するのは、火事を消すこと自体よりもずっと時間と根気が必要です。

便秘治療において最も重要なのは、この「負のスパイラル」を断ち切り、火事が大きくなる前に早期に介入することなのです。

3.2. 身体に現れる様々なサイン

負のスパイラルが続くと、お子さんの体には様々な不調が現れ始めます。

✔️腹痛、お腹の張り:

溜まった便やガスで、お腹がパンパンに張り、痛みを訴えるようになります。

✔️食欲不振、吐き気:

腸が便で満たされているため、食事が進まなくなったり、気分が悪くなったりします。機嫌が悪くなるのも、この不快感が原因であることが多いです。

✔️切れ痔(肛門裂傷):

硬い便によって肛門の皮膚が切れてしまい、排便時に出血します。これがさらなる痛みと恐怖心につながります。

✔️遺糞症(いふんしょう):

これは非常に誤解されやすい症状です。腸の中に巨大な便の塊があると、その隙間からまだ固まっていない泥状の便が漏れ出て、下着を汚してしまうことがあります。「下痢をしている」と勘違いされがちですが、実は重度の便秘が原因です。

3.3. 放置が招く長期的なリスク

慢性的な便秘を何年も放置すると、腸そのものの機能が低下してしまうリスクがあります。

常に便でパンパンに引き伸ばされた腸は、風船のように弾力を失い、便を押し出すぜん動運動の力が弱くなってしまいます(巨大結腸症)。こうなると、自力での排便がさらに困難になり、治療はより長期化・複雑化します。

「たかが便秘」と侮らず、お子さんからのサインを見逃せずに、できるだけ早く適切なケアを始めることが、お子さんの未来の健康を守る上で何よりも大切なのです。

第4章:今日から始める!家庭でできる便秘解消・予防策

便秘のメカニズムとリスクを理解した上で、次はいよいよ具体的な実践編です。専門的な治療が必要になることもありますが、その土台となるのは、ご家庭での日々の生活習慣です。まるで、丈夫な家を建てる前の「基礎工事」のように、ここでの取り組みが便秘治療全体の成否を左右すると言っても過言ではありません。

この章では、「食事」「水分補給」「運動」「排便習慣」「声かけ」という5つの柱に分けて、今日からすぐに始められる具体的な解消・予防策をご紹介します。

4.1.【食事】腸を育むための基本戦略

排便の材料となるのは、もちろん食事です。腸が元気に働くための食事の基本を、3つのポイントで押さえましょう。

1. 食物繊維の「種類」と「バランス」を意識する

「便秘には食物繊維」とよく言われますが、実は食物繊維には2種類あり、バランス良く摂ることが大切です。

⚫︎水溶性食物繊維:

便を柔らかく滑りやすくする働きがあります。(例:熟した果物、海藻類、きのこ類、オートミールなど)

⚫︎不溶性食物繊維:

便のかさを増やして腸を刺激し、排便を促します。(例:野菜、豆類、芋類、玄米など)

どちらか一方に偏るのではなく、様々な食材を組み合わせて、両方をバランス良く食卓に取り入れることを目指しましょう。

2. 発酵食品とオリゴ糖を活用する

ヨーグルト、味噌、納豆などの発酵食品に含まれる善玉菌は、腸内環境を整える働きがあります。また、善玉菌のエサとなるオリゴ糖(バナナ、大豆、玉ねぎなどに含まれる)を一緒に摂るとさらに効果的です。

3. 好き嫌いがある子への工夫

「理屈は分かっても、子どもが野菜を食べてくれない…」これは多くのご家庭が直面する悩みでしょう。私のこれまでの臨床経験上、こんな工夫を提案しています。

✔️スープやポタージュにする:

野菜を細かく刻んだり、ミキサーにかけたりしてスープに溶け込ませると、抵抗なく食べてくれることがあります。

✔️お好み焼きやハンバーグに混ぜ込む:

子どもが好きなメニューに、細かく刻んだ野菜やきのこを混ぜ込んでみましょう。

✔️見た目を楽しくする:

型抜きを使ったり、顔を描いたりするだけで、子どもの食への関心は大きく変わります。

4.2.【水分補給】便を柔らかくする潤滑油

便が硬くなる大きな原因の一つが、体内の水分不足です。

外来で「便秘解消のために、どのくらい水を飲ませれば良いですか?」とよく質問されます。便秘解消のために、無理に大量の水を飲ませる必要はありません。実際に、食事以外で過剰に摂取した水分は、その多くがおしっことして排出されてしまうというデータもあります。

しかし、私のこれまでの臨床経験上、体が水分不足の状態になると、便はてきめんに硬くなるのは紛れもない事実です。特に、汗をかく夏場や、空気が乾燥して水分摂取量が減りがちな冬場は注意が必要です。

ここで大切なのは、目標量を決めて飲むことよりも、「喉が渇く前に、こまめに一口飲む」という習慣そのものだと考えています。遊びに夢中になると水分補給を忘れがちな子どもたちには、ご家族が意識的に声をかけてあげましょう。

✔️ 朝起きたときの一杯の水を促してみる

✔️ おやつの時間はジュースではなく麦茶にする

✔️ 外出時にはなるべく水筒を持ち歩き、いつでも飲めるようにしておく

といった、生活の中での小さな工夫が大切です。水やお茶を嫌がる場合は、薄めた果汁100%ジュースや、野菜スープなどで水分を補うのも良いでしょう。「可能な範囲で、少し多めに」というくらいの気持ちで、焦らず取り組んでみてください。

4.3.【運動】腸の”ぜん動運動”を呼び覚ます

体を動かすことは、腸のぜん動運動(便を押し出す動き)を活発にするための非常に有効な方法です。特別なスポーツをする必要はありません。

⚫︎ 天気の良い日は公園で思いきり走り回る

⚫︎ 親子で散歩や追いかけっこをする

⚫︎ 音楽に合わせてダンスをする

といった、日常の中での「楽しい運動」で十分です。

また、お腹を優しくマッサージしてあげるのも効果的です。お風呂上がりなどリラックスしている時に、オイルやクリームを使い、お子さんのおへそを中心に**「の」の字を書くように、時計回りにゆっくりと**マッサージしてあげましょう。

4.4.【排便習慣】「トイレ=安心できる場所」にするために

便秘解消には、規則正しい排便習慣を身につけることが不可欠です。

✔️ 毎日のトイレタイムを確立する

最も便意が起きやすい「ゴールデンタイム」は、食事の後です。食事によって胃が動くと、その刺激で大腸も動き出す「胃結腸反射」が起こりやすいためです。特に、夜間の空腹時間が長い朝食の後は、この反射が強く出やすいと言われています。

ご家庭の生活リズムに合わせて、いずれかの食後に、まずは数分でもかまいません。たとえその時に便意がなくても、トイレに座るという「習慣」そのものを作ることが、排便リズムを整えるための大切な第一歩になります。

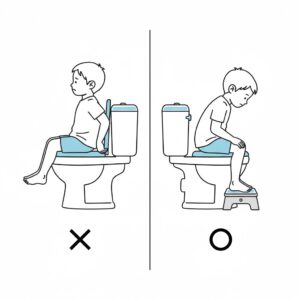

✔️ お子さんに合った排便姿勢を見つける

大人用のトイレに座ると足がぶら下がり、不安定になってしまうため、十分にいきむのが難しくなります。まず大切なのは、足元に踏み台を置き、足の裏がしっかりとつくようにして、安定して力を入れられる土台を作ってあげることです。

その上で、一般的に推奨されているのが、ひざがお尻より少し高くなるくらいの、やや前傾姿勢(ロダンの「考える人」のようなポーズ)です。この姿勢は、直腸の角度がまっすぐになり、便をスムーズに排出しやすくする効果が期待できると言われています。

もちろん、これが唯一の正解というわけではありません。最も大切なのは、お子さん本人がリラックスして、力を入れやすいと感じる姿勢です。まずはこの基本の姿勢をおすすめとして試してみて、お子さんの様子を見ながら、一番しっくりくる座り方を見つけてあげるのが良いでしょう。

4.5.【声かけ・環境づくり】子どもの「出したい」気持ちを支える

「早く出しなさい!」といったプレッシャーは逆効果です。ご家族が心がけるべきは、お子さんが安心して排便できる環境づくりです。

✔️失敗を責めない:

もし下着を汚してしまっても、絶対に叱らないでください。「大丈夫だよ」と優しく受け止めてあげることが、お子さんの安心感につながります。

✔️過程を褒める:

便が出なくても、「トイレに座れただけで偉いね!」と、頑張ろうとした姿勢そのものを褒めてあげましょう。カレンダーにシールを貼るなど、トイレに行くこと自体をポジティブなイベントにしてあげるのも良い方法です。

✔️便意のサインを見逃さない:

お子さんが「うんち出そう」と言ったら、遊びや他の用事を中断して、最優先でトイレに連れて行ってあげてください。

4.6.【補足:よくあるご質問】綿棒刺激は有効ですか?

外来で非常によく「綿棒刺激はした方がいいですか?」と聞かれます。

私の考え方としては、綿棒刺激はあくまで限定的な民間療法であり、対象は主に生後半年頃までの、まだ自力でいきむのが難しい赤ちゃんと考えています。

もし試す場合は、安全な方法で行うことが絶対条件です。

⚫︎安全なやり方:

ベビーオイルやワセリンをたっぷりつけた綿棒の先で、肛門の入り口を「くるくる」と優しく刺激します。奥まで入れる必要は全くありません。

⚫︎「やめどき」の見極め:

刺激を始めて数分で排便があれば成功です。しかし、5分以上続けても出てこないようであれば、それ以上深追いするのはやめましょう。赤ちゃんのデリケートな粘膜を傷つけてしまうリスクがあります。

5分経っても出ない場合は、テクニックを磨くよりも、次の章で解説する浣腸や飲み薬といった、より確実で安全な医学的アプローチに切り替えるべきだと考えています。

第5章:専門的治療の考え方 – 目標は「毎日のスッキリ排便リズム」の確立

ご家庭でのケアを続けても、なかなか便秘が改善しない。あるいは、お子さんの苦しむ様子が強く、すぐにでも楽にしてあげたい。そのような場合には、医療機関での専門的な治療が必要になります。

「薬を使うのは、なんだか怖い」「癖になってしまわないか心配」と感じる保護者の方も少なくありません。しかし、専門家の監督のもとで正しく薬を使うことは、便秘の負のスパイラルを断ち切るための、最も安全で有効な手段の一つです。

この章では、私が便秘治療において最も大切にしている「治療のゴール設定」と、そのために用いる「具体的な治療法」について、私の考え方を詳しくお話しします。

5.1. 私が最も大切にしている治療方針

私の便秘治療における最大の目標は、単に「便を出す」ことではありません。その先にある「毎日、決まった時間に、スッキリと気持ちよく排便できるリズムを確立すること」です。

なぜなら、便を腸の中に溜め込むこと自体が、腸の機能を弱らせ、便秘を悪化させる最大の原因だからです。毎日スッキリ出す習慣をつけることで、腸は本来の働きを取り戻し、「排便=痛くない、気持ちいい」という成功体験がお子さんの自信につながります。このポジティブなサイクルを作ることこそが、本当の意味での便秘治療だと私は考えています。

5.2. リズム作りの要「グリセリン浣腸」の積極的な活用

「浣腸は、どうしても出ないときの最終手段」だと思っていませんか?

私のクリニックでは、グリセリン浣腸を「排便のリズムを体に覚えさせるための、積極的な治療法」として非常に重視しています。

特に、長年の便秘で硬い便が腸に詰まっているお子さんの場合、飲み薬だけでスムーズな排便を促すのは困難なことも少なくありません。そのような状態で無理にいきむことは、お子さんにさらなる苦痛を与えるだけです。

まずは浣腸で、溜まっている便を一度スッキリとリセットしてあげる。そして、「朝食後にトイレに行けば、気持ちよく便が出る」という体験を体に覚えさせるために、治療の初期段階で計画的に使用することがあります。

よく「癖になりませんか?」と心配されますが、医師の指導のもとで適切に使用すれば、浣腸が癖になることはありません。むしろ、苦しい状態を我慢し続けることの方が、腸へのダメージや心理的な負担を大きくしてしまうのです。浣腸は、治療のスタートラインに立つための、大切な一歩と言えるでしょう。

5.3. 便の状態をコントロールする「飲み薬」の体系的理解

排便のリズムを作る土台が整ったら、次はそのリズムを維持するために、飲み薬で便の硬さをコントロールしていきます。ここからは、私がどのような考えで薬を選択しているのか、その全体像をお話しします。

5.3.1.【第一段階】軽症な場合や乳児で試せる穏やかな選択肢

比較的軽症な場合や、月齢の低い赤ちゃんには、まず穏やかに作用する薬から試すことがあります。例えば、麦芽糖を主成分とするマルツエキスや、腸内の善玉菌を増やして便通を整えるラクツロース、オリゴ糖などがこれにあたります。

5.3.2.【治療の3本柱】便秘治療の主役となる薬剤

本格的な便秘治療で中心となるのは、主に以下の3種類の薬剤です。

✔️酸化マグネシウム:

腸の中に水分を集めて、便を柔らかくする薬です。古くから使われている基本的な薬の一つです。

✔️モビコール®(PEG製剤):

酸化マグネシウムと同様に、便に水分を含ませて柔らかくする薬です。近年、小児の便秘治療の標準薬として広く使われており、便の硬さを細かく調整しやすいのが特徴です。

✔️ラキソベロン®(ピコスルファートナトリウム):

腸のぜん動運動を直接刺激して、便を押し出す力をサポートする薬です。

これらの薬を、お子さんの便の状態や体質に合わせて、単独で使ったり、組み合わせたりしながら、最適な処方を見つけていきます。

5.3.3. 私の処方選択の考え方:「効果」と「飲みやすさ」のバランス

ここで、私が薬を選択する上で、理論上の効果と同じくらい大切にしていることがあります。それは「お子さんにとっての飲みやすさ」です。

どんなに優れた薬でも、お子さんが嫌がって飲んでくれなければ、治療は始まりません。治療を毎日続けるためには、ご家族の負担が少ないことも非常に重要なのです。

私の臨床経験上、お子さんたちが比較的受け入れやすいと感じる順番は、「ラキソベロン > 酸化マグネシウム > モビコール」という印象です。

✔️ラキソベロン®:

無味無臭の液体で、水やジュース、食べ物にも混ぜやすく、最も抵抗なく飲んでくれる子が多いです。

✔️酸化マグネシウム:

粉薬で、わずかに塩味や粉っぽさがあるため、味に敏感な子は嫌がることがあります。

✔️モビコール®:

効果は高いのですが、独特の塩味があるため、飲み慣れるまでに工夫が必要な場合があります。

ですから私は、まずご家族やお子さんの様子を伺いながら、「これなら続けられそう」という薬から試していくことを基本にしています。効果を見ながら量を調整したり、時には薬の種類を変えたりと、試行錯誤しながら二人三脚で最適な処方を探していく。これも、ご家族の「伴走者」としての大切な役割だと考えています。

5.3.4.【漢方薬という選択肢】体質に合わせたアプローチ

上記の薬と合わせて、漢方薬が非常に効果的な場合があります。特に、私の臨床経験上、以下の2つは子どもの便秘治療で大きな手応えを感じています。

✔️大建中湯(だいけんちゅうとう):

お腹が冷えやすく、腸の動きが弱いタイプのお子さんのお腹を温め、動きを活発にしてくれます。

✔️小建中湯(しょうけんちゅうとう):

お腹が張りやすく、腹痛を伴うことが多い、デリケートで緊張しがちなタイプのお子さんのお腹の緊張を和らげてくれます。

お子さんの体質や症状に合わせて、これらの漢方薬を使い分けることで、より根本的な体質改善を目指すことも可能です。

5.3.5. その他の薬剤について

上記以外にも便秘の薬は存在しますが、小児においては効果や副作用の観点から使いこなしが難しく、第一選択肢になることは少ないと考えています。まずは専門医と相談の上、基本的で安全性の高い薬から治療を始めることが重要です。

第6章:専門家への相談 – 受診の目安と診療の流れ

ご家庭でのセルフケアは便秘改善の基本ですが、それでも良くならない場合や、判断に迷うこともあるかと思います。そんなとき、専門家を頼ることは決して恥ずかしいことではありません。むしろ、こじらせてしまう前に専門家の助けを借りることは、お子さんの負担を最小限に抑えるための賢明な判断です。

この章では、「どんな場合に病院へ行けばよいのか」という具体的な受診の目安と、実際にクリニックを受診した際の基本的な診療の流れについて解説します。

6.1. 受診をためらわないで:小児外科医からのメッセージ

「たかが便秘で病院に行くのは、大げさかな…」

外来で、多くの保護者の方からこうしたお気持ちを伺うことがあります。しかし、私はそのたびにこうお伝えしています。「便秘は、治療が必要な“病気”です」と。

第3章でお話ししたように、便秘は放置すると「負のスパイラル」に陥り、お子さんの心と体に様々な不調をもたらします。専門家による適切な診断と治療で、その苦しみから早く解放してあげることができます。一人で抱え込まず、どうぞ気軽に私たち専門家を頼ってください。私たちは、皆さまが安心して相談できる場所でありたいと常に願っています。

6.2. 受診すべき具体的なサイン(チェックリスト形式)

「受診した方が良いのかな?」と迷ったら、以下の項目をチェックしてみてください。一つでも当てはまる場合は、小児科、あるいは当院のような小児外科を専門とするクリニックの受診を強くお勧めします。

【すぐに受診を検討すべきサイン】

□ 4〜5日以上、排便がまったくない状態が続いている

□ 腹痛を強く訴えたり、お腹がパンパンに硬く張っていたりする

□ 便秘とともに、嘔吐を繰り返す

□ 便に血が混じる(硬い便の周りに付着する程度ではなく、便全体に混じるなど)

□ 食欲が全くなく、体重が増えない、あるいは減ってきている

□ ご家庭での食事や生活習慣の改善を1ヶ月以上試しても、全く良くなる気配がない

これらのサインは、便秘がかなり進行している可能性や、稀に他の病気が隠れている可能性を示唆します。迷わず専門医に相談しましょう。

6.3. 当院の便秘専門外来での診療の流れ

「病院に行ったら、何をするんだろう?」という不安を和らげるために、当院の便秘専門外来における基本的な診療の流れをご紹介します。

1. 問診(お話をじっくりと伺います)

当院では、お子さんの体の状態を把握することと同じくらい、ご家族の悩みの理解と共有を大切にしています。そのため、少し長めにお時間をいただき、多角的に状況をお伺いします。

<身体的な状況について>

・いつから便秘が始まったか

・排便の頻度や、便の硬さ・太さ

・排便時の様子(痛がるか、時間はどのくらいかかるか)

・食事の内容や水分摂取量、生活リズム

・これまでにご家庭で試したこと

<悩みや目標について>

そして、こうした事実の確認と並行して、私は必ず次のような質問をさせていただきます。

・「今、親子で何が一番お困りですか?」

・「これまで、どのようなことに悩んでこられましたか?」

・「最終的に、どのような状態になることを目指したいですか?」

なぜなら、私たちの治療のゴールは、単に便を出すことだけでなく、ご家族が抱える不安そのものを解消し、「こうなりたい」という共通の目標に向かって一緒に歩んでいくことだと考えているからです。これまでの経緯や今のお困りごと、そして未来への希望を共有していただくことが、最適な治療計画を立てるための最も重要なステップとなります。

このとき、もし可能であれば「排便日誌」(いつ、どんな便が出たかの記録)や、簡単な食事内容のメモをお持ちいただくと、診察が非常にスムーズに進み、より的確な診断につながります。

2. 診察(お体の状態を拝見します)

聴診器でお腹の音を聞いたり、お腹を優しく触って便がどのくらい溜まっているか、張りの程度などを確認します。必要に応じて、肛門の状態を直接見せていただくこともあります。

3. 検査(お腹の中の状態を客観的に評価します)

便の溜まり具合をより正確に評価するために、レントゲン検査や、お腹にゼリーを塗って行う腹部エコー(超音波)検査を行うことがあります。どちらもお子さんに痛みはなく、安全な検査です。これらの検査によって、便秘の重症度を客観的に把握し、最適な治療方針を立てることができます。

6.4. 治療開始後のご家族の役割

診察を経て治療方針が決まったら、いよいよご家族と私たちの二人三脚での治療が始まります。その際に、ご家族にお願いしたい大切なことが2つあります。

✔️処方された薬は、自己判断で中断しない

便が少し出るようになると、「良くなったから」と薬をやめてしまう方がいらっしゃいますが、これは再発の大きな原因になります。腸の状態が安定するまでには、ある程度の時間が必要です。薬の量の調整や、やめるタイミングは必ず医師と相談しながら進めていきましょう。

✔️一喜一憂せず、根気強く取り組む

便秘治療は、マラソンのようなものです。良くなったり、少し悪くなったりを繰り返しながら、少しずつゴールに向かっていきます。日々のわずかな変化に一喜一憂しすぎず、長い目でお子さんの体質改善をサポートしてあげてください。

そして何より、治療中に生じた疑問や不安は、どんな些細なことでも次の受診の際に遠慮なく質問してください。ご家族が安心して治療に取り組めるようサポートすることも、私たちの重要な役割だと考えています。

第7章:小森こどもクリニックの約束 – 私たちが提供する専門的ケアと伴走支援

世の中には、子どもの便秘に関する情報が溢れています。その中で、この記事をここまで読んでくださった皆さまが本当に知りたいのは、「では、このクリニックに行ったら何をしてくれるのか?」ということかもしれません。

この章では、他の誰でもない、私たち「小森こどもクリニック」だからこそご提供できる専門的なケアと、私たちが最も大切にしている診療の姿勢について、改めてお話しさせてください。

7.1. 小児外科専門医がいるクリニックだからできること

私は、東京都立小児総合医療センターをはじめとする専門施設で、長年「小児外科医」として子どもたちの命と向き合ってきました。小児外科医は、手術を行うだけでなく、お腹の中の臓器の構造や機能に関する深い知識を持っています。

この経験は、日々の便秘診療において、極めて重要な意味を持つと考えています。

子どもの便秘の95%以上は、特定の病気が原因ではない「機能性便秘症」です。しかし、ごく稀に、ヒルシュスプルング病のような、外科的な治療が必要となる病気が隠れている可能性もゼロではありません。

私の役割は、まずその可能性を見極め、重篤な疾患を見逃さないことです。豊富な臨床経験に基づき、お子さんのお腹の中で何が起きているのかを正確に診断します。もちろん、個人差もあり、すぐに病気の有無を断定できないこともあります。その場合は、経過を慎重に見ながら判断の調整を行っていくことが重要です。そして、診察の結果、明らかに専門的な検査や治療が必要な病気が疑われる場合は、速やかに連携する専門病院にご紹介する体制を整えています。この「鑑別の精度」と「適切な連携」こそが、小児外科専門医として皆さまにご提供できる最大の安心材料の一つです。

7.2. お子さんとご家族に寄り添う診療スタイル

専門的な知識と同じくらい、いや、それ以上に私が大切にしているのは、お子さんとご家族の心に寄り添うことです。便秘治療は、ご家庭での日々の努力が欠かせません。だからこそ、治療が「つらい義務」ではなく、「親子で取り組む前向きな挑戦」になるよう、様々な工夫を凝らしています。

例えば、当院ではオリジナルの**排便日誌**をお渡しし、日々の記録を一緒に見ながら治療方針を考えます。そして、お子さんが治療を頑張れた日には、カレンダーに特別なシールを貼ってあげるなど、達成感を「見える化」し、次へのモチベーションにつながるようなサポートを心がけています。

私たちは、単に薬を処方するだけの場所ではありません。治療の過程で生じるあらゆる悩みや不安を共有し、共に解決策を探していく「作戦会議室」のような存在でありたいのです。

7.3. 地域の「最後の砦」として

「いろいろな病院に行ったけれど、良くならなかった」

そう言って、遠方から当院を訪ねてくださるご家族も少なくありません。

特に、特定の病気はないにも関わらず重症化し、「一体どうしたら良いか分からない」とご家族が途方に暮れてしまうケース。私たちは、そのようなお子さんを多数の経験をもって導いてきました。

もし、今、出口の見えないトンネルの中にいるような気持ちでこの文章を読んでくださっている方がいるなら、どうか一人で抱え込まないでください。諦める前に、ぜひ一度ご相談いただきたいのです。私たちは、地域の「最後の砦」となる気概を持って、皆さまが次の一歩へと繋がる道筋を見つけるお手伝いをすることをお約束します。

第8章:よくあるご質問(Q&A)

ここまでの章で、子どもの便秘に関する全体像をご説明してきました。しかし、日々の診療の中では、さらに具体的で、多くのご家族が共通して抱かれる疑問があります。

この最後の章では、そうした「よくあるご質問」に、Q&A形式でお答えしていきます。

Q. 薬はいつまで飲み続ける必要がありますか?

A. これは非常によく聞かれる質問であり、便秘治療における最も重要なポイントの一つです。

結論から申し上げますと、「お子さんの腸が安定し、良い排便リズムが完全に定着するまで」続ける必要があります。多くの場合、それは数ヶ月から、時には年単位の期間になります。

便秘治療で最も多い失敗例が、「少し良くなったから」という自己判断で薬を中断してしまい、すぐに便秘が再発してしまうケースです。私はこの状態を、『建物の土台』に例えてご説明しています。薬は、不安定な腸の状態を支え、正しい排便習慣という頑丈な土台を作り上げるための「足場」のようなものです。土台が固まりきる前に足場を外してしまえば、建物は簡単に崩れてしまいます。

治療の進め方としては、まず薬を使って「毎日スッキリ出る」という安定した状態を数ヶ月間維持します。その後、お子さんの腸の様子を見ながら、医師と相談の上で、数週間から数ヶ月かけてゆっくりと薬の量を減らしていきます。焦らず、じっくりと腸の自立をサポートしてあげることが、本当のゴールへの一番の近道だと考えています。

Q. 旅行や帰省で便秘が悪化するときの対策はありますか?

A. はい、環境の変化で便秘のリズムが崩れてしまうことは、非常によくあります。トイレの環境が変わったり、生活リズムが乱れたりすることが、お子さんにとって大きなストレスになるためです。

対策の基本は「予防」です。旅行や帰省の予定がある場合は、以下の点を心がけてみてください。

◯薬は絶対に中断しない: いつも飲んでいる薬は必ず持参し、むしろ環境が変わることを想定して、事前に医師に相談の上で少しだけ量を増やしておくと安心な場合もあります。

◯安心できるトイレ環境を作る: 使い慣れた補助便座や、好きなキャラクターの絵本などを持参し、旅先のトイレでもリラックスできる環境をできる限り再現してあげましょう。

◯排便リズムをなるべく維持する: 朝食後など、いつもトイレに行っている時間帯には、旅先でも意識的にトイレに誘ってあげてください。

◯「お守り」を持っていく: 万が一、便が出なくて苦しくなった時のために、医師から処方された坐薬や浣腸を「お守り」として持っていくと、ご家族の精神的な安心にも繋がります。

Q. 学校の先生には、どのように伝えたらよいでしょうか?

A. 学校でトイレを我慢してしまうことは、便秘を悪化させる非常に大きな要因です。ご家庭と学校が連携し、お子さんが安心して学校で排便できる環境を整えてあげることが大切です。

先生にお伝えする際は、連絡帳などを活用して、書面で正確に伝えることをお勧めします。口頭だけだと、正確な情報が伝わりにくかったり、他の先生との情報共有が難しかったりするためです。

伝えるべきポイントは以下の3つです。

1. 現在、便秘症の治療中であること: 「怠けている」のではなく、医学的な治療が必要な状態であることを伝えます。

2. 授業中でも便意を催したらトイレに行かせてほしいこと: 我慢させないことが治療の根幹であることを理解してもらい、いつでもトイレに行ける許可をお願いしましょう。

3. 便が漏れてしまう(遺糞症)可能性があること: もし下着を汚してしまった場合でも、本人を責めたりせず、冷静に、そしてプライバシーに配慮した対応をお願いしたい旨を伝えます。

先生方も子どもたちの健康を願う、治療における大切なパートナーです。情報を共有し、協力をお願いすることで、お子さんの学校生活における不安を大きく取り除くことができるでしょう。

Q. 牛乳は便秘に良いのですか?悪いのですか?

A. これも、非常によく議論になるテーマですね。牛乳と便秘の関係は、単純に「良い」「悪い」と断言できるものではなく、「その子による」というのが私の答えです。

⚫︎良い面: 牛乳に含まれる「乳糖」という成分は、便を柔らかくする効果が期待できます。また、ヨーグルトなどの発酵乳製品は、腸内環境を整える善玉菌を増やす助けになります。

⚫︎注意すべき面: 一方で、牛乳を大量に飲むことでお腹がいっぱいになり、便のかさを増やすために必要な食物繊維が豊富な食事(ごはんや野菜など)が食べられなくなってしまうと、結果的に便秘の要因になることがあります。また、非常に稀ですが、牛乳アレルギーの一つの症状として便秘が起こるお子さんもいます。

結論として、バランスの良い食事の一部として、適量の牛乳や乳製品を摂る分には、全く問題ないと考えています。もし、毎日ごはんの代わりに牛乳を1リットル以上飲む、といった極端な偏りがある場合は、食事全体のバランスを見直す必要があるかもしれません。

おわりに:便秘治療のゴールは「笑顔でトイレに行ける」こと

ここまで、本当に長い文章を最後までお読みいただき、ありがとうございました。子どもの便秘の定義から始まり、原因、ご家庭でのケア、そして専門的な治療に至るまで、皆さまが抱えるであろう疑問や不安に一つひとつお答えするつもりで、筆を進めてまいりました。

この記事を通して、私たちが最も伝えたかったメッセージは、「子どもの便秘は、親子だけで抱え込む悩みではなく、正しい知識と適切な介入によって必ず改善できる」ということです。

便秘は、お子さんにとって本当につらいものです。そして、それを見守るご家族の心労も計り知れません。しかし、ご家庭での日々の工夫という「土台作り」と、私たち専門家による医学的なサポートという「柱」を組み合わせれば、必ず光は見えてきます。

便秘治療の道のりは、時に平坦ではないかもしれません。良くなったり、悪くなったりを繰り返しながら、ゆっくりと進んでいくこともあります。でも、どうか焦らないでください。大切なのは、お子さんが「笑顔で、自信を持ってトイレに行ける」ようになること、そしてご家族が安心してその成長を見守れるようになることです。それこそが、私たちの目指す本当のゴールだと考えています。

もし、この記事を読んで、「一度、専門家に相談してみよう」と思っていただけたなら、これに勝る喜びはありません。私たちは、お子さんとご家族の最も身近な伴走者として、いつでも皆さまからのご相談をお待ちしています。

一人で悩まず、ぜひ私たちと一緒に、解決への第一歩を踏出しましょう。

▼ご予約はこちらから

小森こどもクリニック便秘専門外来

この記事の執筆・監修者

小森こどもクリニック 院長 小森 広嗣(こもり こうじ)

慶應義塾大学医学部を卒業後、東京都立小児総合医療センターなどで小児外科医として豊富な臨床経験を積む。現在は地域のかかりつけ医として、日々多くのご家族と向き合っている。日本小児外科学会認定の小児外科専門医・指導医、医学博士。

「成長の感動や喜びをお子さん・ご家族と分かち合い、楽しく安心して子育てができる社会を創る」ことを自身のビジョンとし、診療や情報発信を行っている。