目次

序章:はじめに

この記事を読んでほしい方へ:「食事療法、こんなに頑張っているのに…」と出口の見えないトンネルの中にいる保護者の皆様へ

「便秘には食物繊維が良いと聞いて、毎食、野菜やキノコ、海藻を使った献立を必死で考えている」

「水分摂取が大切だとわかっているから、遊びたがるこどもを追いかけて、なんとか水分を摂らせようとしている」

「オリゴ糖やヨーグルト、プルーンなど、体に良いと言われるものは一通り試した」

そうした真摯な努力を日々積み重ねているにもかかわらず、

「お子さんの便秘が一向に改善しない…」

「こんなに頑張っているのに、なぜか出口が見えてこない…」

「食事のことを考えるのが、正直もうしんどい…」

当院の外来では、このように、お子さんの便秘治療における食事療法に懸命に取り組むあまり、半ば疲れ切り、時にはご自身を責めるようなお気持ちでご相談に来られる保護者の方に、毎日のようにお会いします。

お子さんの体を思い、薬ではなく、まずは日々の食事からなんとかしてあげたい、というお気持ちは、保護者として本当に自然で、愛情深い、素晴らしい姿勢だと思います。

しかし、その素晴らしい努力が、もし今、ご家族の笑顔を奪うほどの重荷になっているのだとしたら。

もし、食事の時間が「治療のための義務」になってしまい、親子のストレス源になってしまっているのだとしたら。

この記事は、そんなふうに、まだ適切な治療にたどりつけず、出口の見えないトンネルの中で一人、悩みを抱えていらっしゃる、あなたのための『専門ガイド』です。

結論を先にお伝えします:便秘治療の成功の鍵は、「食事」と「排便」を切り離して考えることにあります

もし今、あなたが食事療法に多大なエネルギーを割いているにもかかわらず、状況が好転していないと感じているのであれば、私はまず、こうお伝えしたいと考えています。

「便秘治療における『食事』と『排便』の課題を、一度、意識的に切り離してみませんか?」

多くの方が、「便秘を治すためには、まず食事を完璧にしなければならない」という一つのレールの上で物事を考えがちです。しかし、小児の慢性的な便秘治療において、その考え方がかえってご家族を追い詰めている現実を、私は臨床の現場で数多く見てきました。

食事は、本来、楽しく、命を育むためのものです。

一方で、排便は、医学的な知識に基づいた適切なトレーニングと治療によってコントロールしていくべき課題です。

この2つを一度切り離し、それぞれに適切な目標を設定すること。

それこそが、お子さんの便秘治療の成功、そして何より、ご家族の日常の笑顔を取り戻すための、最も重要で、最も確実な第一歩となると、私は考えています。

この記事が提供する価値:親子の心の負担を軽くし、明日からできる具体的な一歩が見つかります

この記事は、便秘に効く魔法の食材や、完璧なレシピ集をご紹介するものではありません。

(※すでに治療を開始されており、具体的な食事の工夫やレシピのヒントを知りたい方は、当サイトの別記事も併せてご覧ください)

そうではなく、

✔️なぜ、食事療法だけでは便秘が改善しにくいのか、という医学的な根拠

✔️現代の小児便秘治療における、「食事療法」の本当の立ち位置

✔️親子の心の負担を軽くする、「頑張らない」ための具体的な思考法

これらを、小児外科専門医としての多くの臨床経験と、国際的なエビデンス(科学的根拠)に基づき、どこよりも深く、誠実にお伝えしていきます。

この記事を読み終える頃には、「私の努力が足りなかったんだ」という罪悪感から解放され、「明日から、この方向で進んでみよう」と、心の負担が軽くなった状態で、次の一歩を踏み出すヒントが必ず見つかるはずです。

一緒に、その一歩を見つけていきましょう。

第1章:なぜ、私たちは「食事療法」に期待し、そして疲弊してしまうのか?

序章で、私は「食事と排便を切り離して考えましょう」というご提案をしました。

しかし、現実には、この2つを切り離せずに悩んでいらっしゃる方が非常に多いです。それはなぜでしょうか。

この章では、まず、多くのご家族が食事療法に期待し、その結果として疲弊してしまう構造的な理由について、一緒に考えていきたいと思います。

1-1. 「薬ではなく、食事で治してあげたい」という自然な親心

まず、最も根本にあるのは、「できることなら、薬に頼らず、自然な食事で治してあげたい」という、お子さんを想う保護者の皆様の深い愛情でしょう。

特に、毎日食事を作り、お子さんの健康を直接的に支えていらっしゃる保護者の方にとって、「医食同源(いしょくどうげん)」という言葉に象徴されるように、日々の食事が体を作っていくという実感は、非常に強いものがあると思います。

「薬」と聞くと、どこか人工的なもので、副作用があるかもしれない、クセになるのではないか、といった漠然とした不安を感じる一方で、「食事」は自然で安全なもの、というイメージがあります。

だからこそ、まずは食事でなんとかしてあげたい、と願うのは、保護者として極めて自然で、当然の感情だと私は考えています。

しかし、この愛情深い想いが強ければ強いほど、「食事で治せなかった」時のご自身の責任感が、重くのしかかってくることになるのです。

1-2. 臨床現場で毎日のように聞く声:「私の頑張りが足りないのでしょうか?」

毎日の外来で、私たちは本当に多くのご家族から、食事に関する切実なお悩みを聞いています。

「先生、やっぱり私の食事が悪いんでしょうか?」

「上の子と同じものを食べさせているのに、なぜこの子だけ便秘になるんですか?」

「野菜を食べる量が足りないのはわかっているんですが、どうしても食べてくれなくて…私の工夫が足りないんだと思います…」

このように、お子さんの便秘が改善しない原因を、ご自身の「食事の提供の仕方」や「努力不足」に求めてしまう方が、驚くほど多くいらっしゃいます。

特に、日々の食卓を預かるお母さん(あるいは主な養育者の方)が、最も強い罪悪感を抱えやすい傾向にあると、臨床実感として強く感じています。

お子さんが便を出せずに苦しそうな顔をしている時、それがまるで「自分のせいだ」と感じてしまう。

この心理的な連鎖が、保護者の皆様を精神的に追い詰めてしまう、最大の要因の一つと言えるでしょう。

1-3. 情報過多社会の罠:世に溢れる「便秘に効く〇〇」がプレッシャーになっていませんか?

現代は、スマートフォン一つで、あらゆる情報に瞬時にアクセスできる時代です。

「子供 便秘 食事」と検索すれば、それこそ無数の「便秘解消法」や「おすすめ食材」が紹介されています。

「バナナとヨーグルトで、翌朝スッキリ!」

「このスーパーフードを試したら、長年の便秘が治りました!」

「食物繊維には水溶性と不溶性があり、バランスが重要です」

こうした情報に触れるたび、「うちの子には、あれも足りていなかったのかもしれない」「これを試していない私は、親として努力が足りないのではないか」と、新たなプレッシャーを感じてはいないでしょうか。

SNSを開けば、手の込んだ食事を完璧に作っているように見える他のお母さんたちの姿が目に入り、自分と比べて落ち込んでしまうこともあるかもしれません。

しかし、知っておいていただきたいのは、それらの情報の多くは、あくまで断片的な成功体験や、医学的根拠が不確かな情報である可能性が混在しているということです。

慢性的な便秘は、そうした単一の食品や方法だけで簡単に解決できるほど、単純な問題ではないことがほとんどです。

このように、「薬に頼りたくない」という愛情深い親心、ご自身の努力不足だと感じてしまう罪悪感、そして情報過多社会によるプレッシャー。

これらが複雑に絡み合い、保護者の皆様を「食事療法を頑張らなければならない」という重圧で、がんじがらめにしてしまっているのではないか、と私は考えています。

では、医学的に見たとき、小児便秘治療における「食事療法」は、本当はどのような役割を担うべきなのでしょうか。

次の章では、その「医学的な真実」について、詳しく解説していきます。

第2章:【医学的真実】現代の小児便秘治療における「食事療法」の正しい位置づけ

第1章では、多くのご家族が食事療法に期待を寄せ、その結果として疲弊してしまう心理的な背景について解説しました。では、現代の医学において、小児便秘治療と食事療法の関係はどのように考えられているのでしょうか。

この章では、客観的なエビデンス(科学的根拠)に基づき、食事療法の「本当の立ち位置」を解説します。

2-1. 国際的な診療ガイドラインが示す「治療の原則」とは?

まず知っておいていただきたい重要な事実は、日本国内の「小児慢性機能性便秘症診療ガイドライン」をはじめ、欧米の国際的なガイドラインにおいても、慢性的な便秘症の治療の第一選択は「適切な医療的介入(薬物療法を含む)」であると明確に示されていることです。

具体的には、まず直腸に溜まって硬くなった便(宿便)をしっかりと取り除くこと(ディスインパクションと呼ばれます)が最優先されます。この段階では、ガイドライン上も浸透圧性下剤(PEG製剤など)の増量や、状況に応じてグリセリン浣腸などが用いられます。

そして宿便が取り除かれた後は、再び便が溜まらないように適切な治療で維持していく「維持療法」に移ります。この段階では、ポリエチレングリコール(PEG)製剤やラクツロース、あるいは酸化マグネシウムといった「浸透圧性下剤」で便を柔らかく保つことが治療の主軸となります。

さらに、当院のような専門外来では、これらを土台としながら、お子さん一人ひとりの腸の動きや体質に合わせ、腸の蠕動(ぜんどう)運動を促す刺激性下剤(ラキソベロン®など)を併用したり、腸内環境や体質そのものからの改善を目指す漢方薬を治療の柱の一つとして組み合わせたりすることも珍しくありません。

(↓ここからが、この章の核心です)

もちろん、これらのガイドラインでも食事や生活習慣への配慮は重要とされています。

しかし、それはあくまで「補助的な役割」としてであり、「食事療法だけで慢性便秘を治療する」ことは、主要な戦略とは位置づけられていないのです。

これは、ご家族の努力が足りないからでは断じてありません。

慢性化した便秘は、すでにご家庭での食事の工夫や、根性論で乗り切れる段階を通り越してしまった、専門的な介入が必要な「病的な状態」である、と医学的に認識されているからです。

2-2. 比喩で解説:あなたの対応は「火事」の消火活動ですか?それとも「ススの掃除」ですか?**

この関係性を、私はよく『火事とスス』の比喩を使ってご説明しています。

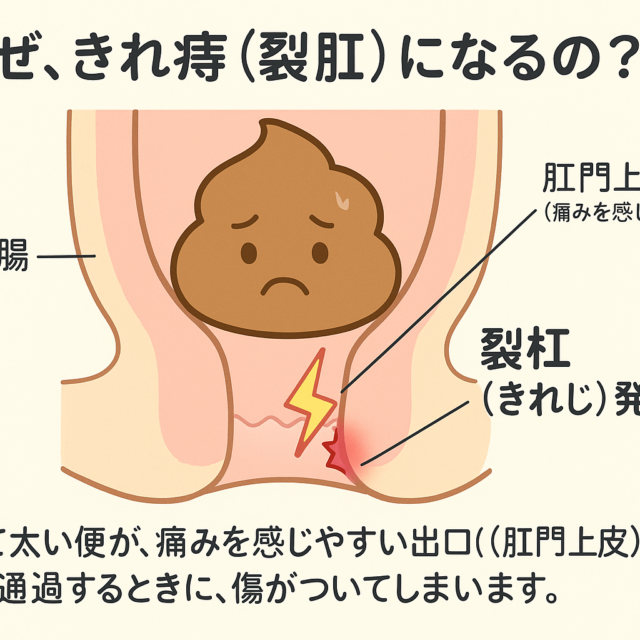

☑️「火事」 = 便秘そのものの状態(腸の動きが悪くなり、便が硬くなり、排便時に痛みを伴うことで、お子さんが無意識に排便を我慢してしまう悪循環)

☑️「スス」 = 火事の結果として溜まってしまった、硬い便(宿便)

もし、家が「火事」になっていたら、皆様は何を最優先しますか?

おそらく、まずは消防車を呼んで、ホースで水をかけ、一刻も早く「火」を消すことでしょう。

火が燃え盛っている最中に、「スス」が溜まるからといって、窓を開けて換気をしたり、ススを雑巾で拭いたりする人はいないはずです。まずは消火活動が最優先です。

便秘治療もこれと全く同じです。

慢性便秘という「火事」が起きている状態で、食事療法(食物繊維を増やすなど)を行うことは、例えるなら「スス」を雑巾で拭き取ろうとしたり、「これ以上ススが溜まらないように」と予防策を講じたりするようなものです。

火事そのものが鎮火していないため、いくらススを拭いても、次から次へと新しいスス(硬い便)が溜まってしまいます。これでは、火事も消えませんし、ススも綺麗になりません。

私たちが専門医として行う「薬物療法」や「浣腸」は、この「火事を消すための消火活動」にあたります。

お薬の力で、まずは燃え盛る火(悪循環)を断ち切り、硬くなったスス(宿便)をしっかりと洗い流す。

これが、治療の絶対的な最優先事項なのです。

2-3. 食事療法の本当の役割と限界

では、食事療法は全く意味がないのかというと、決してそうではありません。食事療法には、明確で重要な「役割」があります。

それは、「消火活動のサポーター」であり、そして「火事の再発予防」です。

1. 治療の初期段階(火事の最中)

この段階での食事療法は、あくまで「サポーター」です。主役は薬物療法による消火活動であり、食事はそれを「少しだけ助ける」役割です。この時期に食事療法を過度に頑張りすぎても、火事の勢いが強ければ、残念ながらその効果は限定的です。

2. 治療の維持期(火事が鎮火した後)

薬物療法によって「火事」が消え、安定して排便できる状態が維持できるようになった段階(維持期)において、食事療法は「再発予防(火災予防)」として非常に重要な役割を果たします。

便が硬くなりにくい食生活を習慣化することで、お薬の量を徐々に減らしていくための土台作りとなるのです。

多くのご家族が疲弊してしまう原因は、この「順番」と「役割」を誤解し、最も大変な「火事」の最中に、食事療法という「ススの掃除」だけで問題を解決しようと奮闘してしまっている点にあるのです。

医学的な立ち位置をご理解いただけたでしょうか。

食事療法は「主役」ではなく、治療を支える「サポーター」です。

では、この事実を踏まえた上で、私たちは具体的にどのように考え方を変え、行動していけばよいのでしょうか。

次の章では、当院が最も大切にしている「頑張りすぎないための新しい思考法」について、詳しくご提案します。

第3章:頑張りすぎないための新提案:「食事」と「排便」の課題を切り分ける思考法

第2章で、慢性便秘は「火事」であり、治療の主役は薬物療法(消火活動)であること、そして食事療法は「サポーター」であるとお伝えしました。

この医学的な事実を踏まえることが、ご家族の皆様を過度なプレッシャーから解放するための第一歩です。

この章では、その事実を受け入れた上で、明日から具体的にどのように考え方(マインドセット)を変えていけばよいのか、当院が最も大切にしている「課題を切り分ける」という思考法をご提案します。

3-1. 【食事のゴール再設定】 食事は「治療」ではなく「楽しむ」もの

まず、何よりも最初に見直していただきたいのは、「食事」に対するゴール設定です。

便秘に悩むご家庭では、いつの間にか「食事=便秘を治すための作業」になってしまっていることが、あまりにも多いのです。

「この野菜を食べてくれないと、また便が出なくなる…」

「なぜ、体に良いとわかっているのに、食べてくれないの…」

そうした焦りや不安が、食卓の空気を重くしてはいないでしょうか。

私は、食事は本来、「家族で楽しみ、心と体を育む時間」であるべきだと考えています。

お子さんの味覚や好み、食習慣が形成される大切な時期に、食事が「治療」や「義務」になってしまうことほど、悲しいことはありません。

ですから、勇気を持って、食事のゴールを再設定しましょう。

食事の第一目標は、「便を出すこと」ではありません。「家族みんなで、美味しいね、と食卓を囲むこと」です。

もちろん、栄養バランスや食物繊維への配慮が不要だと言っているのではありません。

しかし、それはあくまで「楽しむこと」という土台があってこその話です。食事がストレス源になってしまうくらいなら、食事の工夫は「最小限」にとどめ、まずは親子の笑顔を取り戻すことを最優先していただきたいと、私は切に願っています。

3-2. 【排便のゴール再設定】 食事内容に一喜憂憂せず、「安定した排便リズム」を目指す

次に、「排便」に対するゴール設定も見直します。

「昨日、野菜をたくさん食べたから、今日は出るはず」

「今日はあまり水分を摂らなかったから、明日は出ないかもしれない」

このように、日々の食事内容によって排便リズムが左右され、そのたびに一喜憂憂してしまってはいないでしょうか。

ここで、第2章の『火事とスス』の比喩を思い出してください。

慢性便秘という「火事」が起きている状態では、食事という「ススの掃除」を少し頑張ったところで、火事の勢い(便秘の悪循環)そのものが収まらなければ、排便は安定しません。

私たちが目指すべき「排便のゴール」とは、「食事内容に大きく左右されることなく、毎日(あるいは1〜2日おきにでも)、痛みなくスッキリと排便できるリズムが確立されること」です。

そして、そのゴールを達成するための主な手段(主役)は、「適切な薬物療法」と「排便トレーニング」です。

食事療法は、その土台を支えるサポーターにすぎません。

「食事のせいで便が出ない」と考えるのではなく、「便を安定して出すための治療が、まだ最適化されていないのかもしれない」と考えること。

この視点の転換こそが、ご家族を罪悪感から解放し、根本的な解決へと導く鍵となります。

3-3. “その子の食事の現状” を受け入れる勇気

この「食事」と「排便」の課題を切り分けた結果として、私たちが行き着くのが、**「その子の食事の現状を、まずはありのまま受け入れる」**という考え方です。

外来では、必ずこうお伝えしています。

「たくさん食べる子も、小食な子も。お肉が好きな子も、お魚が好きな子も。

野菜があまり好きでない子も、水分を思ったほど取れていない子も。

大丈夫です。

まずは、その子の今の食生活や個性を土台として、その状態のままで、”しっかり排便できる” ように、お薬や排便トレーニングでサポートしていくこと。

それこそが、現代の小児便秘治療における、最も現実的で、最も効果的なアプローチです」

もちろん、将来的には野菜も食べられた方が良いでしょう。

しかし、「野菜を食べないから便秘が治らない」のではなく、「便秘が治っていない(火事が消えていない)から、野菜を食べても食べなくても、結局出てこない」のです。

まずは専門的な治療で「火事」を消し、「いつでもスッキリ出せる」という安心感を親子で手に入れること。

その安心感が土台にあれば、食事の工夫にも、きっと前向きに取り組める余裕が生まれてくるはずです。

この新しい思考法をご理解いただけたでしょうか。

では、この思考法を土台とした上で、私たちが具体的にできる「最小限の工夫」とは何でしょうか。

次の章で、そのヒントをご紹介します。

第4章:明日からできる、心の負担を軽くする「最小限の」食事の工夫

第3章までで、食事は「治療」ではなく「楽しむ」ものであり、食事の工夫は「最小限」でよい、とお伝えしてきました。

とはいえ、「最小限と言われても、何かできることはないの?」と感じる方もいらっしゃるでしょう。

この章では、第3章でお伝えしたマインドセット(思考法)を土台とした上で、心の負担にならない「最初の一歩」としての工夫を、いくつかご紹介します。

これは決して「便秘を治すために、これをやらなければならない」という義務ではありません。

あくまで、専門的な治療(火事の消火活動)が始まった後の「サポーター」として、あるいは将来の「再発予防(火災予防)」の土台づくりとして、「もし、やる余裕があるなら」試してみてほしい、というご提案です。

4-1. まずは「プラスα」から:義務感ではなく、気軽に追加できる工夫

新しい献立を考えたり、お子さんが嫌いな野菜と格闘したりする必要は、全くありません。

まずは、「いつもの食事に、何か一つだけ、腸が喜びそうなものを加えてみる」という「プラスα」の発想から始めてみましょう。

✔️いつものヨーグルトに、オリゴ糖やきな粉をスプーン1杯かけてみる。

✔️いつものお味噌汁やスープに、乾燥わかめや、細かく刻んだなめこ・オクラを少し足してみる。

✔️いつもの白米を炊くときに、スプーン1杯のもち麦を混ぜてみる。

どうでしょうか。

これらは、食事の準備の負担をほとんど増やすことなく、気軽に取り入れられる工夫かと思います。

腸内細菌のエサとなる水溶性食物繊維やオリゴ糖を「少しだけ足してあげる」という意識です。

もし、お子さんが嫌がったり、食べなかったりしても、気にする必要はありません。「また今度試してみよう」くらいの、気軽な気持ちでいることが何より大切です。

4-2. 「3食完璧」ではなく「1週間単位」で考える

食事の工夫を始めると、私たちはつい「毎食、完璧にしなければ」という完璧主義に陥りがちです。

しかし、お子さんにだって食べたい日、食べたくない日があります。保護者の方だって、忙しくて手の込んだものを作れない日があって当然です。

そこでお勧めしたいのが、「3食単位」ではなく、「1週間単位」で、大まかなバランスを考えるという視点です。

「昨日はお肉が多かったから、今日は少しお魚や豆類を意識してみようかな」

「今週はあまり果物を食べさせていなかったから、週末にバナナでも買おうかな」

このように、長いスパンでゆったりと構えることで、日々の食事内容に一喜憂憂することが格段に減るはずです。

1日3食、1週間で21食もあります。そのうちの数食で腸に良いものがプラスできれば、それはもう120点満点だと、私は考えています。

4-3. 食事を頑張る前に、専門家と一緒に確認すべきこと

そして、これが最も重要なことですが、もし今、あなたのお子さんが慢性的な便秘に悩んでおり、まだ専門的な治療を開始していないのであれば、

「食事の工夫を頑張る」ことよりも、はるかに優先すべきことがあります。

それは、「専門家(医師)の診察を受け、現在の便秘の状態を正しく評価してもらう」ことです。

第2章の比喩を思い出してください。

もし今、家が「火事」の状態なのであれば、あなたが最優先でやるべきことは「ススの掃除(食事療法)」ではありません。「消防車を呼ぶ(専門医を受診する)」ことです。

「うちの子は、火事が起きているほどの状態なのだろうか?」

「どのくらいスス(宿便)が溜まっているのだろうか?」

「もし火事が起きているなら、どのようなお薬(消火方法)が最適なのか?」

これらは、ご家庭で判断できるものではなく、医師による診察や、場合によってはレントゲン検査などによって、初めて客観的に評価できるものです。

適切な「消火活動(薬物療法)」が行われていないまま、食事療法だけを頑張ることは、燃え盛る火の前で雑巾掛けをしているようなものであり、残念ながら、その努力が報われる可能性は低いと言わざるを得ません。

まずは、その努力のエネルギーを、「正しい診断」と「適切な初期治療の開始」に向けていただくこと。それが、解決への何よりの近道です。

次が最後の章となります。

ここまで読み進めてくださった、頑張り屋のあなたに、私から最もお伝えしたいメッセージを送ります。

終章:一人で抱え込まないでください

最も伝えたいメッセージの再確認:あなたの努力は、決して間違っていません

ここまで長い文章を、最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

もし、あなたがこの記事を読んでくださったのが、食事のことを考えるのにも疲れ果て、わらにもすがる思いだったとしたら、まずはそのこれまでの多大なご努力に、心からの敬意を表します。

あなたは、お子さんのために本当に良く頑張ってこられました。

その事実は、この記事を読んだ後でも、何一つ変わりありません。

ただ、もしこの記事を読んで、

「もしかしたら、火事が起きているのにススの掃除をしていただけだったのかもしれない」

「私の頑張りが足りなかったんじゃなくて、頑張る順番や場所が違っただけだったのかもしれない」

と、ほんの少しでも感じていただけたなら、幸いです。

慢性便秘は、保護者の皆様の愛情や、食事の工夫だけで解決できるほど単純な問題ではありません。

それは、専門的な「消火活動(治療)」を必要とする、れっきとした「病的な状態」なのです。

ですから、どうかこれ以上、ご自身を責めないでください。

「食事で治せない私は、ダメな親だ」などと、決して思わないでください。

火事が起きた時に、消防車を呼ぶことをためらう人がいないのと同じように、慢性便秘の治療のために専門家を頼ることは、何ら特別なことではなく、最も合理的で、賢明な判断なのです。

私たち専門家は、ご家族の「伴走者」です

その「頑張り」のエネルギーを、どうか今度は、私たち専門家と共有し、頼ってください。

私たちクリニックの役割は、ただお薬を処方することではありません。

お子さんの便秘がなぜ起きているのかを医学的に正しく診断し、ご家庭の状況や保護者の皆様のお考えを丁寧にお伺いした上で、「火事」を消すための最適な治療プランを一緒に考え、そして何より、治療のゴールまで皆様とご一緒に走り続ける「伴走者」であることだと、私たちは考えています。

「こんなことを聞いたら、頑張っていないと思われるんじゃないか…」

そんなふうに、一人で抱え込む必要はもうありません。

その悩みや不安、罪悪感も含めて、すべて私たちに打ち明けてください。

そこから、本当の解決策がきっと見えてくるはずです。

当院の便秘外来(小児外科専門医)の予約はこちらから

この記事を読んで、心の重荷が少しでも軽くなったなら、次の一歩を踏み出してみませんか。

まずは、お子さんの今の状態を、私たち専門家と一緒に客観的に把握することから始めましょう。

便秘専門外来のご予約はこちらから

私たちは、皆様からのご相談を心よりお待ちしています。

一緒に、お子さんとご家族の笑顔を取り戻すための、最初の一歩を踏み出しましょう。

この記事の執筆・監修者

小森こどもクリニック 院長 小森 広嗣(こもり こうじ)

慶應義塾大学医学部を卒業後、東京都立小児総合医療センターなどで小児外科医として豊富な臨床経験を積む。現在は地域のかかりつけ医として、日々多くのご家族と向き合っている。日本小児外科学会認定の小児外科専門医・指導医、医学博士。

「成長の感動や喜びをお子さん・ご家族と分か-ち合い、楽しく安心して子育てができる社会を創る」ことを自身のビジョンとし、診療や情報発信を行っている。